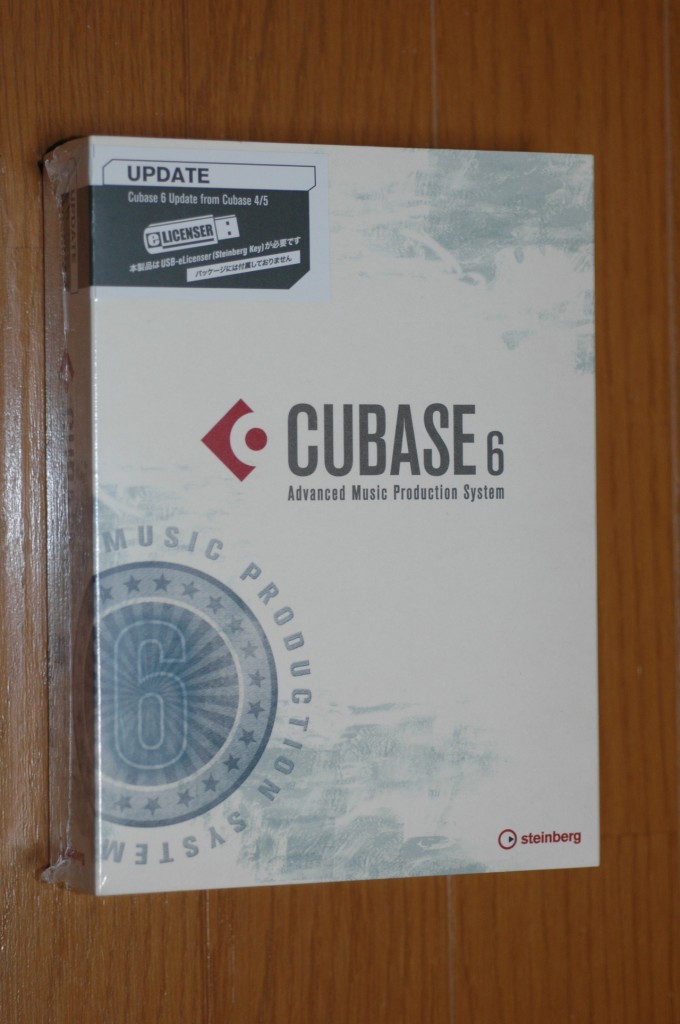

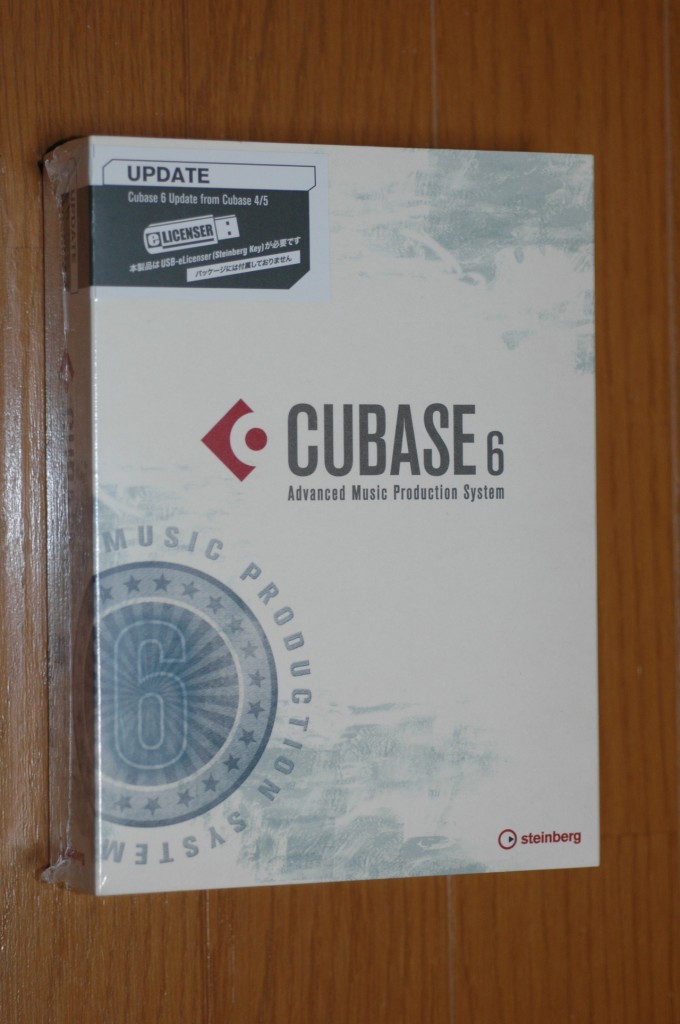

とりあえず中身は

- CUBASE 6

- HALION SYMPHONIC ORCHESTRA TRIAL VERSION

- HALION SONIC Ver 1.5 TRIAL VERSION (2枚)

- THE GRAND SE3 Ver 3.1 TRIAL VERSION

- CUBASE 6 / CUBASE ARTIST6 Quick-Start Video Tutorials

とインストールマニュアルとアクティベーション用のキーが書かれた紙です。

とりあえず、私のところの環境は、Windows 7 home 64bit ですが今回は32ビット版のほうをインストールしました。(Cubase 5は残したままインストール作業開始)

DVD-ROM を ドライブに入れて、 Start_Center.exe を起動すると言語選択の画面が表示され日の丸を押すとインストールする製品を選ぶ画面に変りますが、そこからCubase 6 をインストールしようとしてもインストーラーが起動しませんでした。

ということで、Cubase 6 for Windows の Setup.exe をダブルクリックしインストーラーを起動させました。

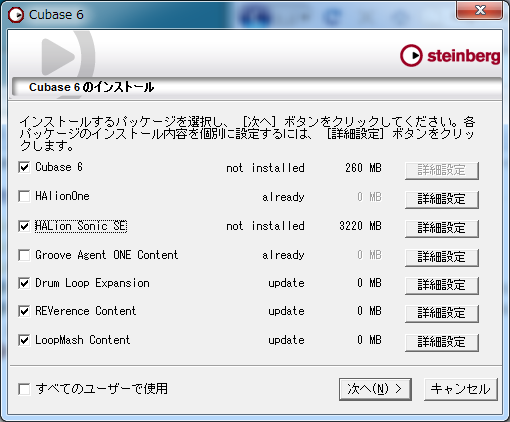

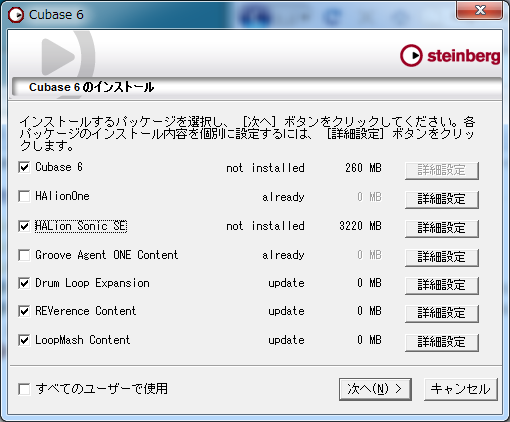

詳細設定を開いてインストールされるものを確認。 HALion Sonic SE は個人的には不要なのでチェック外して、すべてのユーザーで使用にチェック入れて続行。インストールするディレクトリは、32ビット版なので本来なら “Program Files (x86)” というディレクトリになりますが、別ディレクトリを指定してそこにインストールしました。あとは、 eLicenser Control Center の画面からアクティベーションのコードを入れたら完了です。

Cubase 6 を起動したら、デバイス → プラグイン情報 から自分の使っているVSTプラグインのディレクトリを追加したり、オーディオI/Fなどのデバイス設定も一通りやっておかないと駄目です。

とりあえず、 MIDI Yoke のMIDIポートも見えたし、 Vocalid / Vocaloid2 の Rewire もデバイスのところで見えたので Vocaloid MEIKO さんを起動して「カ~エ~ル~の~う~た~が~」を入力、Cubase 6 側でRewire のチャンネルを作って同期するかやってみたところ再生ボタン・停止ボタンなど連動出来ているようなので問題ないと思います。たぶん

今日はこれくらいにしといたろ