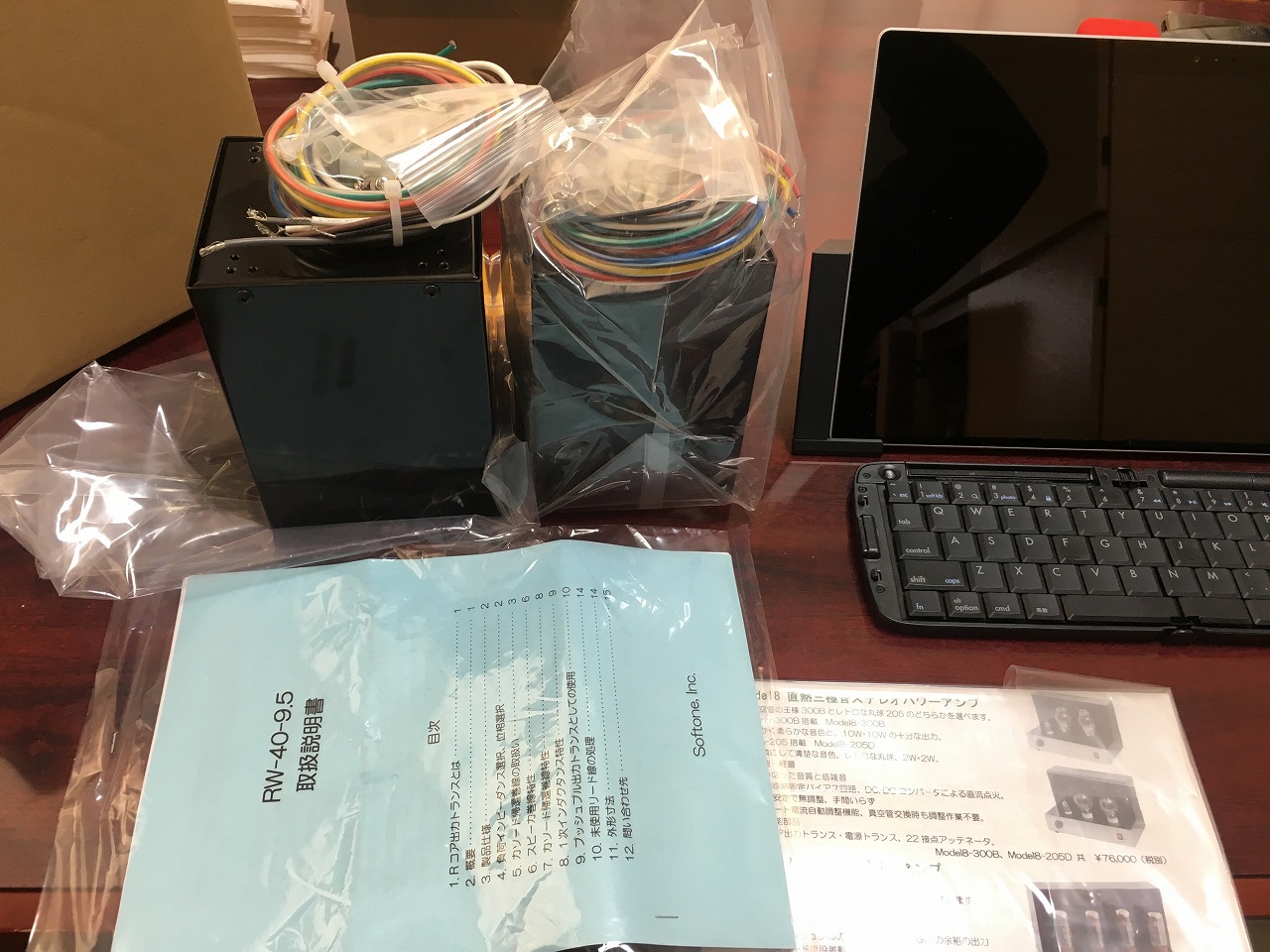

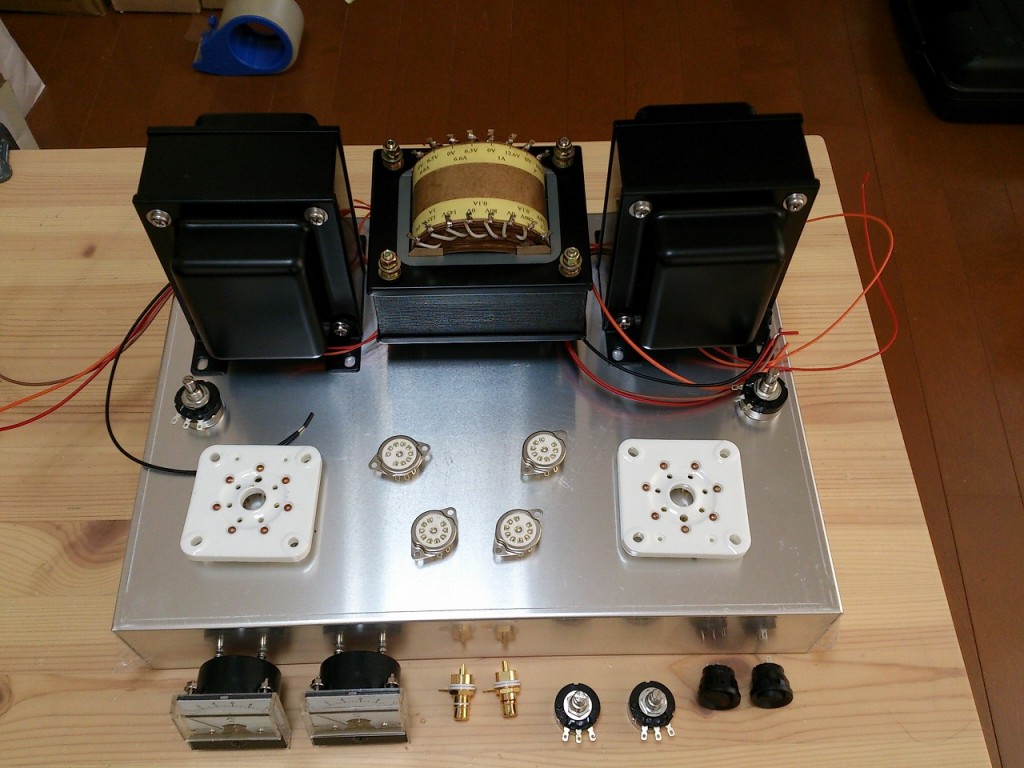

今日の写真は アンディクス・オーディオ さんから購入した、S-14 というユニバーサル OPT です。一次側 2.5k,4k,7.5k,10k 二次側 4,8,16 の巻線がありますので、小型アンプならこれで十分なような気もします。

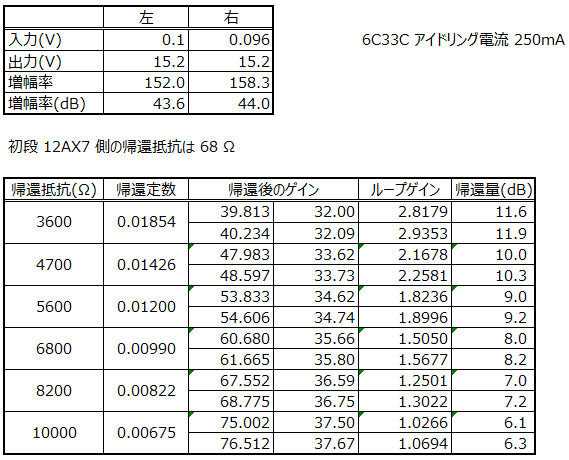

GM70 シングル組むにあたってまだ初段は考えていないのですが、終段を仮組みした時点でとにかく音出ししてみたいと思っています。通常 OPT はスピーカーを接続するために使うものですが、反対向きで使用することでドライバトランスとして使用するためです。半導体アンプのスピーカー出力をこのトランスの 4-8-16 側の端子に入れますと、巻線比に従って昇圧された電圧が 2.5k-4k-7.5k-10k のところに出てくるという目論見です。トランスはインピーダンス表示なので巻線比を計算したところ下の表のようになりました。

| 一次 | 二次 | 巻き線比 | db |

|---|---|---|---|

| 4 | 2.5k | 25 | 28 |

| 4k | 32 | 30 | |

| 7k | 42 | 32 | |

| 10k | 50 | 34 | |

| 8 | 2.5k | 18 | 25 |

| 4k | 22 | 27 | |

| 7k | 30 | 29 | |

| 10k | 35 | 31 | |

| 16 | 2.5k | 13 | 22 |

| 4k | 16 | 24 | |

| 7k | 21 | 26 | |

| 10k | 25 | 28 |

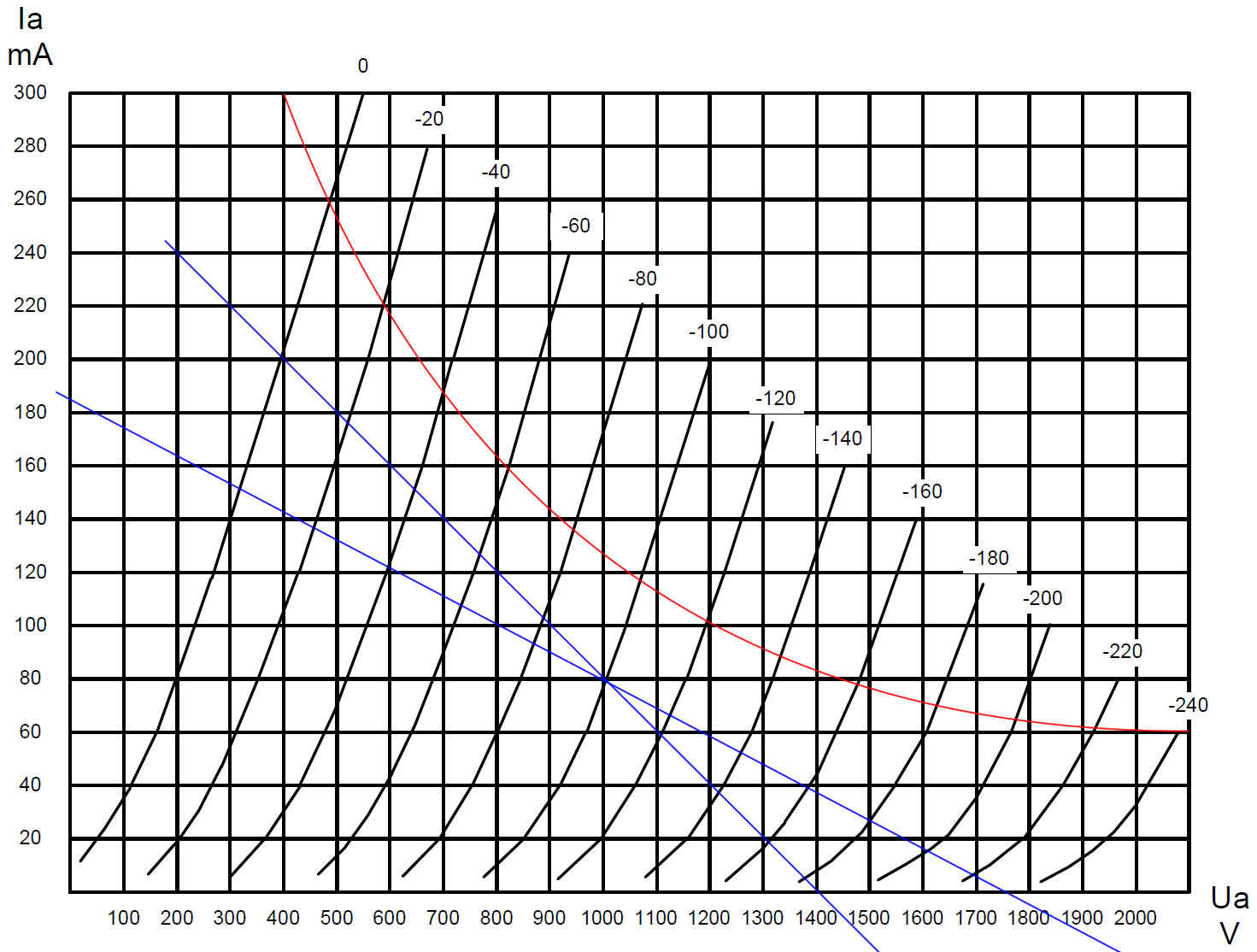

アンプの出力が 8Ω 負荷で 1W なら 2.8V、3W なら 4.9V くらいの電圧が出ることになります。8Ωと7.5kΩの巻線を使えば30倍になるので、それぞれ 84V, 147V くらいは出るんじゃないかな?という予想が出来ます。これは巻線比だけの話なので例えばの話です。今回 GM70 のロードラインのグラフからグリッド電圧を 100V くらい振り回せれば十分テスト可能というのはわかっているので、半導体アンプの出力をトランス昇圧してテストで使用出来そうです。

実際にはトランスの手前から見えるインピーダンスと向こう側から見えるインピーダンスは、そこに接続される機器や回路のパラメタも含めないと正しくないのですが、回路も何も引いてない状況での動きそうかの見当をつけるための簡単な試算ということで行いました。今回は OK とします。

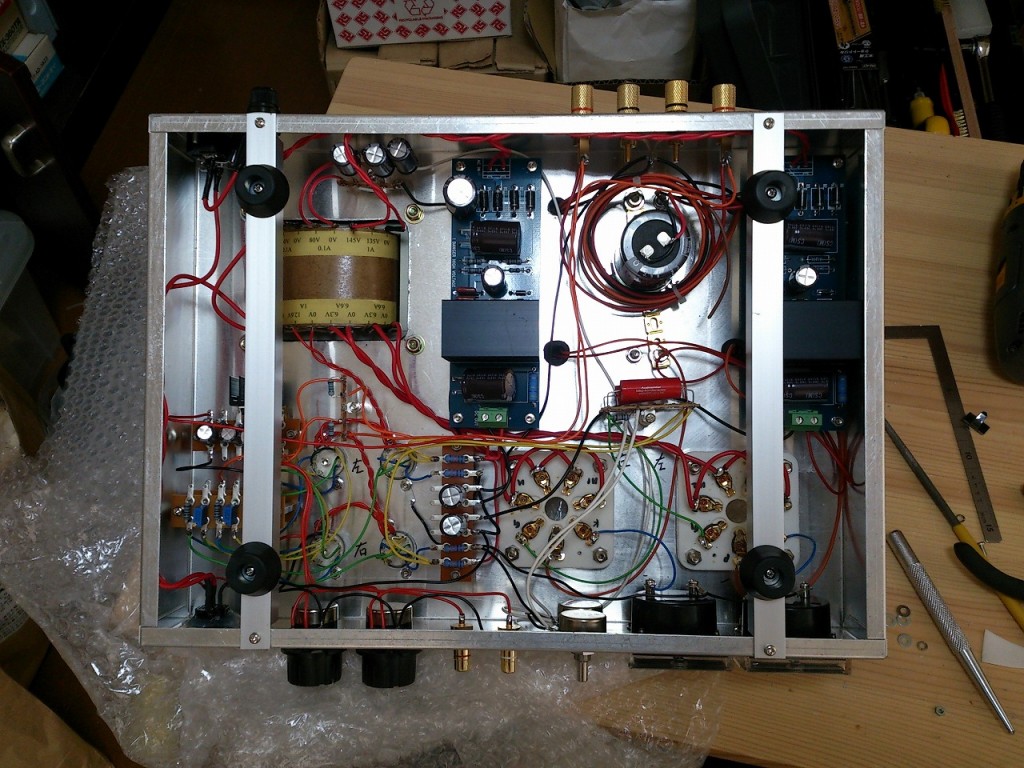

ヒーターのスイッチング電源(24V出力を20V出力にする改造予定)は入手済みなので、GM70 の B,C電源まわりをどうするか考えたいと思っています。終段の電源回路がまとまれば電源トランスを巻いてもらいたいと思います。

、