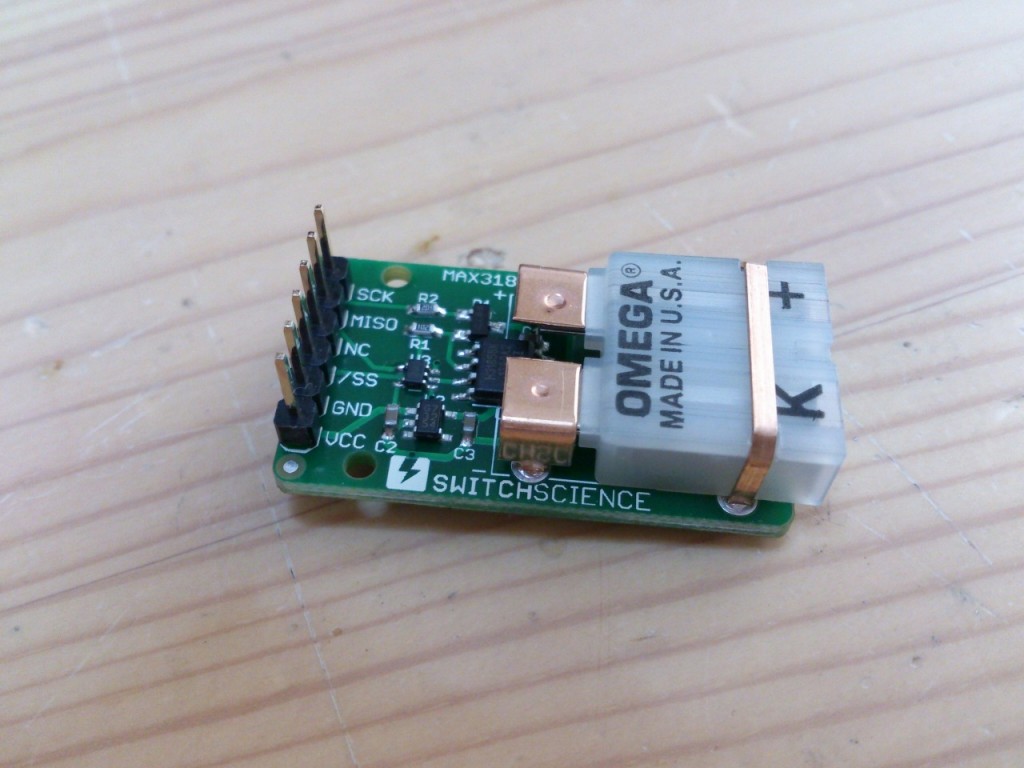

このアンプを使っていて、出力管 6C33C-B の近くにあるリップルフィルターは大丈夫なんやろか?という疑問を解かないまま結構時間が経過してしまいました。とにかく測ってみようということで、スイッチサイエンスさんにあった「K型熱電対温度センサモジュールキット(SPI接続)MAX31855使用 5V版」というのを通販で購入。このモジュールは、5V と 3.3V 動作のがありますが、MAX31855 の動作電圧に 3.3V にするレギュレータの有無が違いだけのようです。

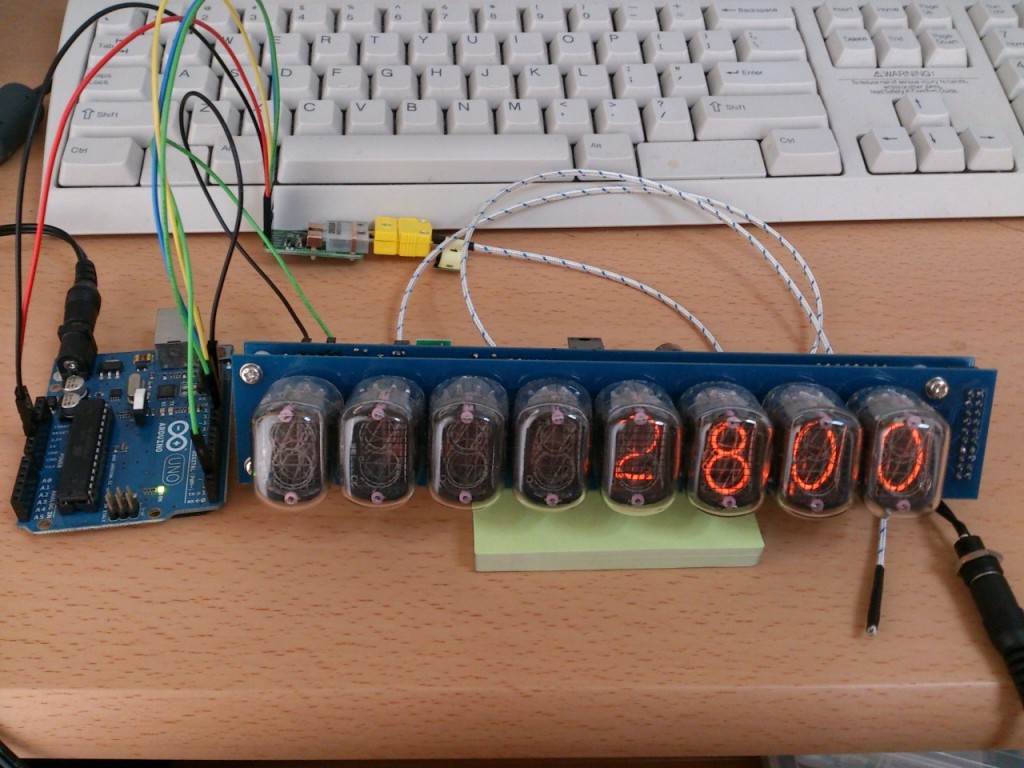

Arduino UNO にサンプルスケッチを書き込みしまして、温度が読み出せるか動作確認しました。これは問題なし。プログラムの中をいろいろコメントアウトして温度だけ printf するようにして、ニキシー管 8 桁表示ユニットに接続して温度が表示出来るか確認。これも OK。

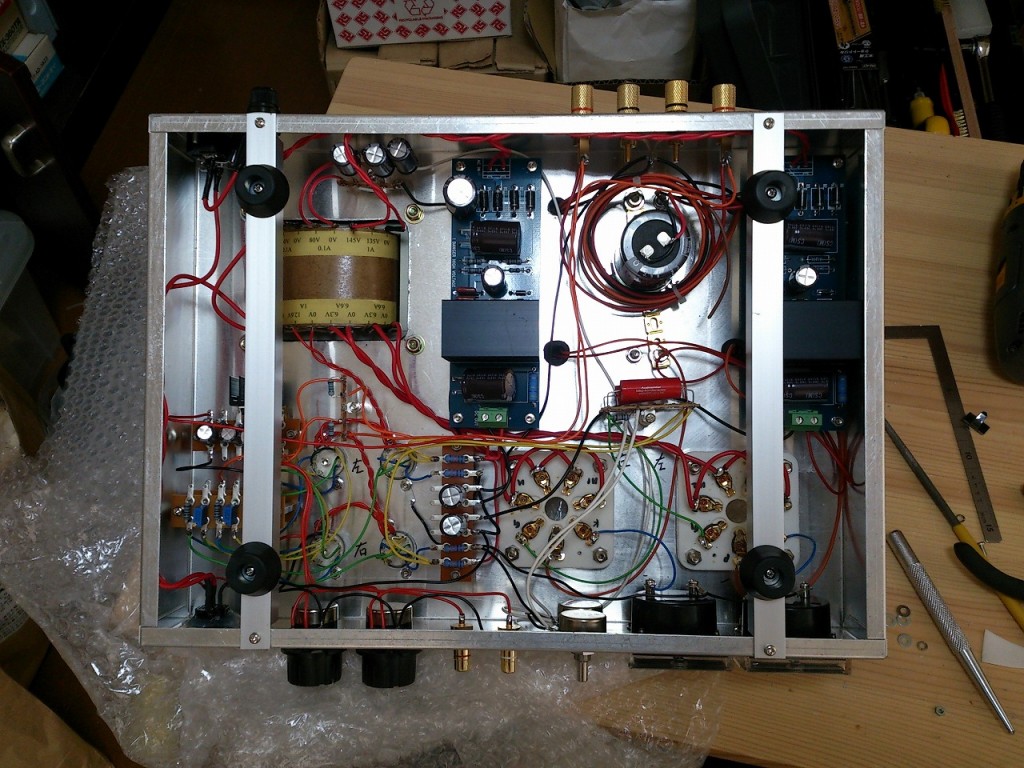

スイッチサイエンス通販で届いたモジュールには熱電対は付属しているのですが、ちょっと太めでしたので別の熱電対を使用します。今回は熱電対の先っぽを、アンプ内 6C33C 用リップルフィルターのヒートシンクと FET を固定するクリップ(バネ)の間に入れてみました。FETの発熱に近いところではありますがクリップなどは金属なので放熱もしてしまいます。なのでシャーシ内の温度よりちょい高めの温度が記録される程度かなぁ。という感じです。

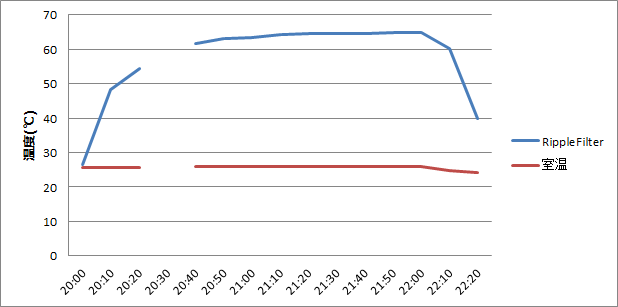

で、無風状態のままアンプの電源を投入しまして、適当に選んだ CD を聞きつつ、用事しつつで、温度をメモ。

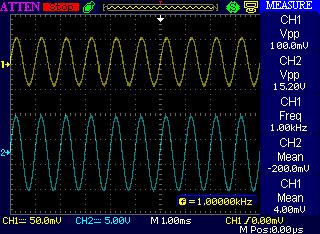

グラフの途切れは洗い物かなんかで欠測しました。結果からいきますと室温25℃の場合シャーシ内65℃くらいで温度上昇は鈍くなりました。22時以降温度が下がったのはエアコン投入と、5V USB パワーで動く小型扇風機をアンプの下に置いて空気を動かしたときです。ちょっとでも空気動いているほうがシャーシの放熱効果があがるので、こういう結果になったのかなぁと思いました。