LD8113 蛍光管や、 Si4735 ラジオモジュールのキーワードでたくさんの方がこちらの Web サイト見に来ていただいてるのは承知していますが、お仕事探しと IN-9 バーグラフネオン管を片付けたいのが重なっているためちょっと手がまわっていません。もうしわけありません。しばらくお待ち下さい。

カテゴリー: 電子工作

IN-9 バーグラフネオン管のマウント1個目作ってみた その2

その2 というとなんか進捗したのか?というあれですが、更新分を元記事にマージするのも日数経過のため別記事にしています。

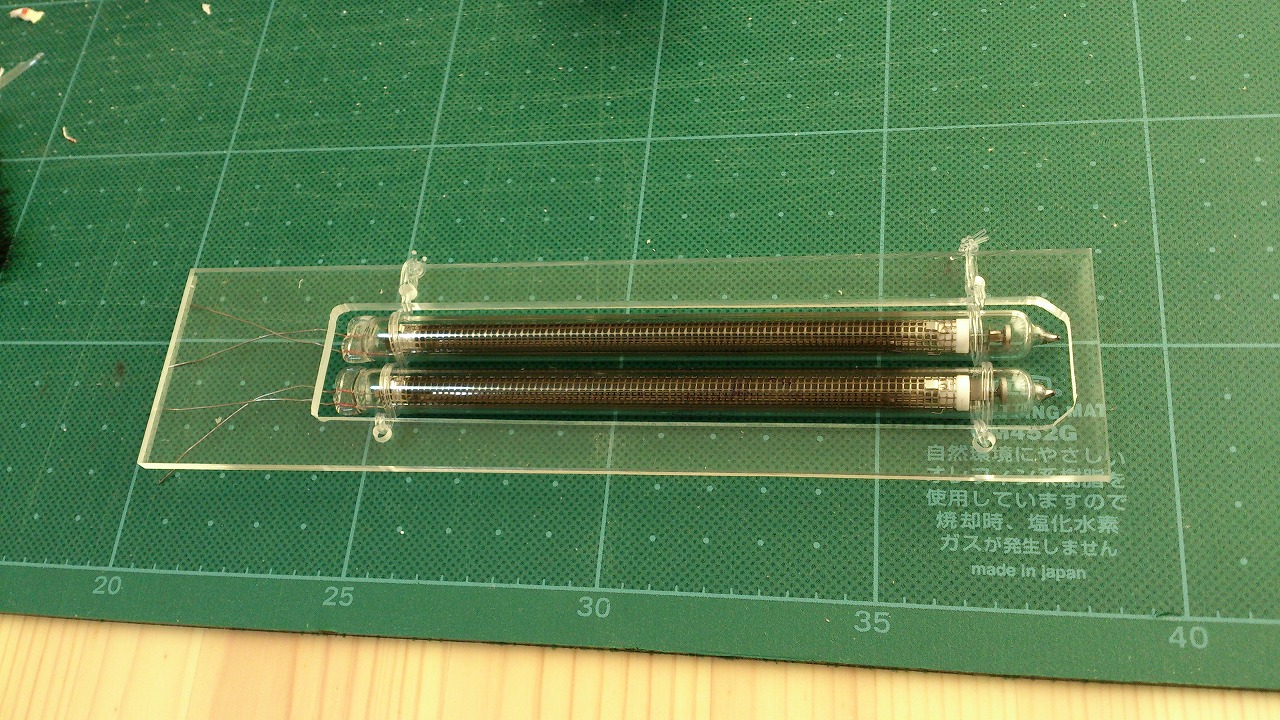

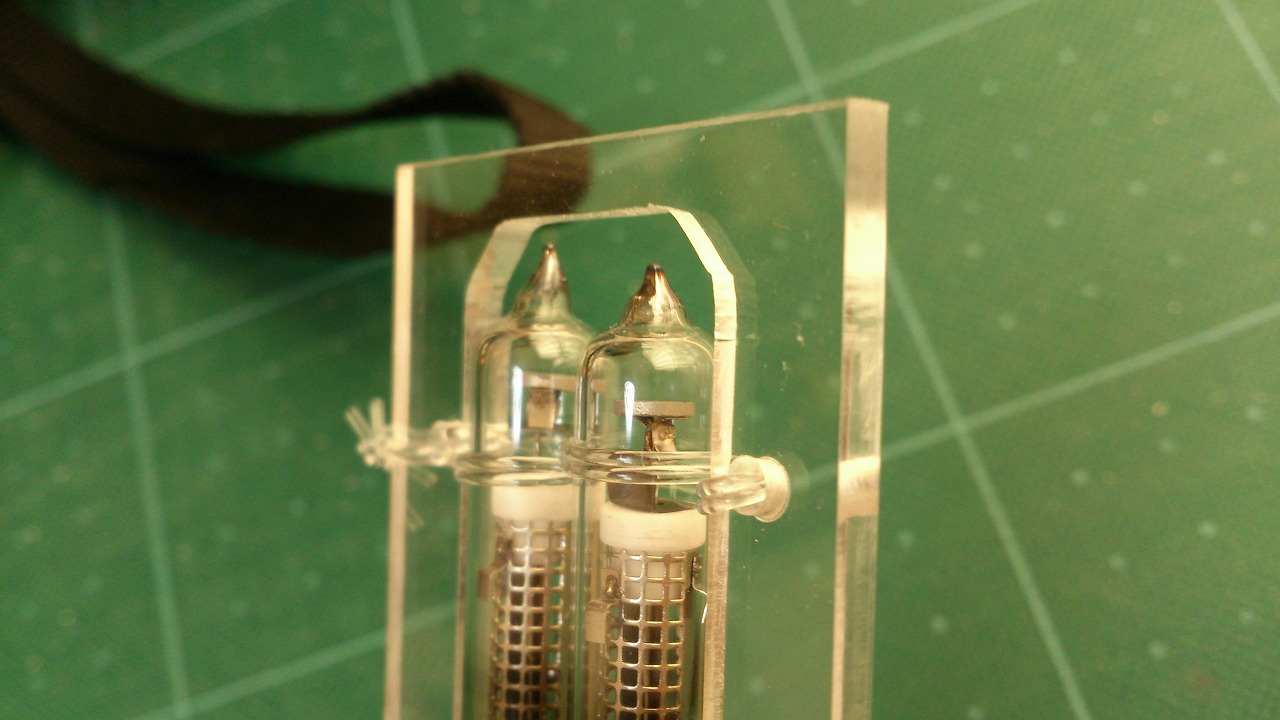

この元記事では適当にカットしたアクリル板に IN-9 ネオン管をナイロンの紐でくくりつけてみました。実はこれ思いのほかしっかり固定されるので個人的には何の問題もありません。しかしながらこれを頒布したときの各製作者様が再現出来るか?という問いには答えられません。

ということで、管の下方をナイロンクリップで固定してみることに。以前カインズで購入してあったメーカ不詳な内径 11mm のクリップに入れてみました。が、IN-9 10mm のためしっかり固定が出来なく次は 8~9mm の内径のもので確かめたいと思います。固定してみた感じは下側しっかりすれば上側はフリーにしたままでもいけるかなぁという感触は得られたので、なんとか内径 10mm 以下の透明クリップを手に入れたいところです。

まだ大阪市内あたりでレーザーカッター借りられるところは厳しいような状態と思いますので、アクリルのカットと文字盤彫刻をどこの業者さんに依頼するかが問題ですが、アクリル板まわりの目処が付けば寸法もだいたい決まる → プリント板上の面積も決まる → パターン描ける というふうに遷移してまいります。

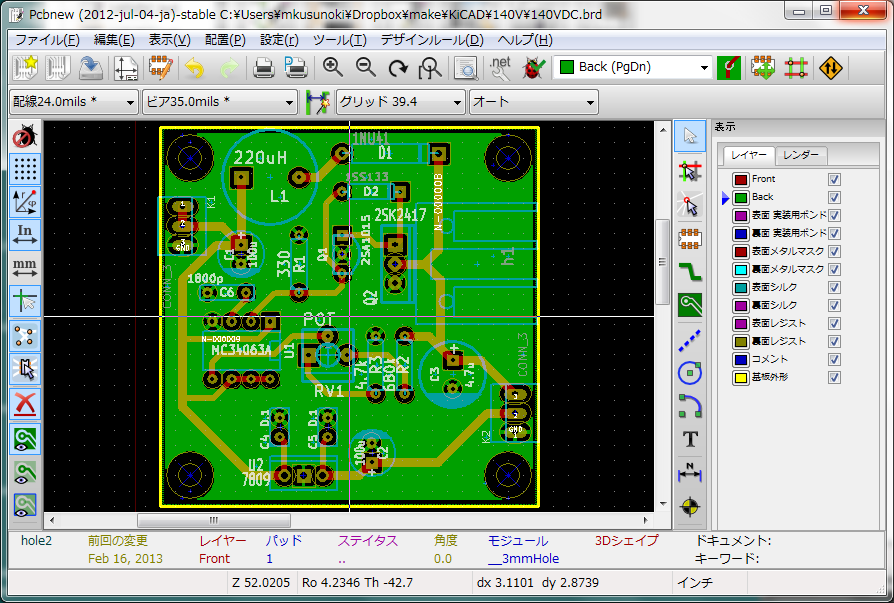

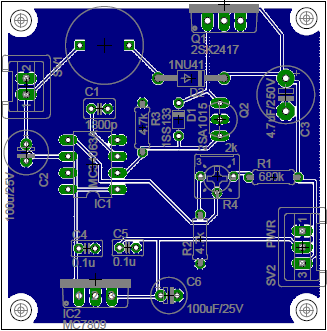

140V DC/DC のプリント基板を KiCAD の Pcbnew で配線してみた。

CADSOFT Eagle フリー版から KiCAD へ乗り換えすることに決めまして、あれこれいじっていました。まぁ、2~3人日も使えば基本的な操作はなんとかなるもんでして、アドバイスいただきながら基本的なボードは作成出来るようになってきました。

今回は自動ルートじゃなくて手動で配線しています。基板の大きさは 50mm × 50mm で表面に電源と信号、裏面はベタ GND を貼り付けてみたところが上のイメージです。あとはシルク印刷不要分を非表示にするのと場所の調整。自分の名前やプリント板の名前などを入れたらとりあえず OK? というところです。

ガーバーデータ見るやつで、ドリル穴とか大丈夫なのを確認できたらプリント基板作成依頼出来るかなというところまで来ました。

本日いくつかの道具・パーツなど譲り受けたのでので公開

本日は Kyotani’s Hobby Page を公開されている先輩との飲みがありました。この席でいくつかの品を譲り受けましたので、写真を載せます。

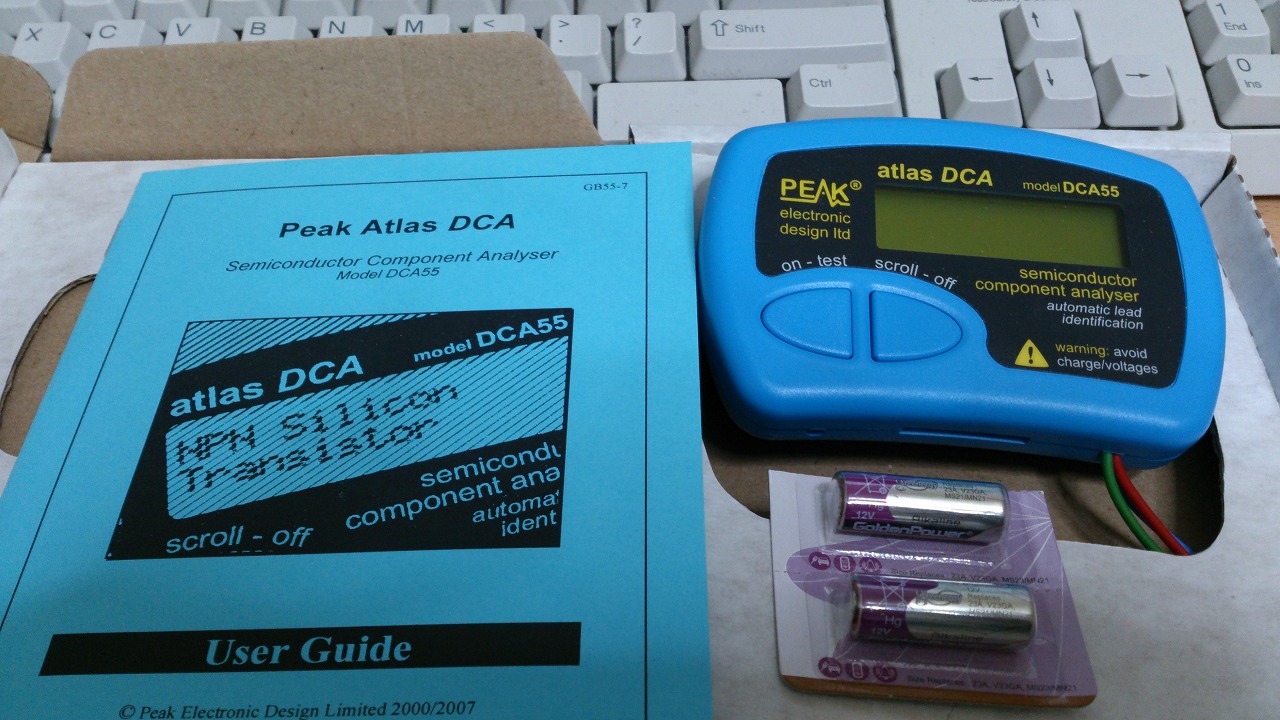

semiconductor Component Analyser Model DCA55 と取り扱い説明書にはあります半導体アナライザ。とりあえず個人的には、素性不明のデバイスはあんまりないので、痛んだトランジスタの判定などに使用したいと思います。

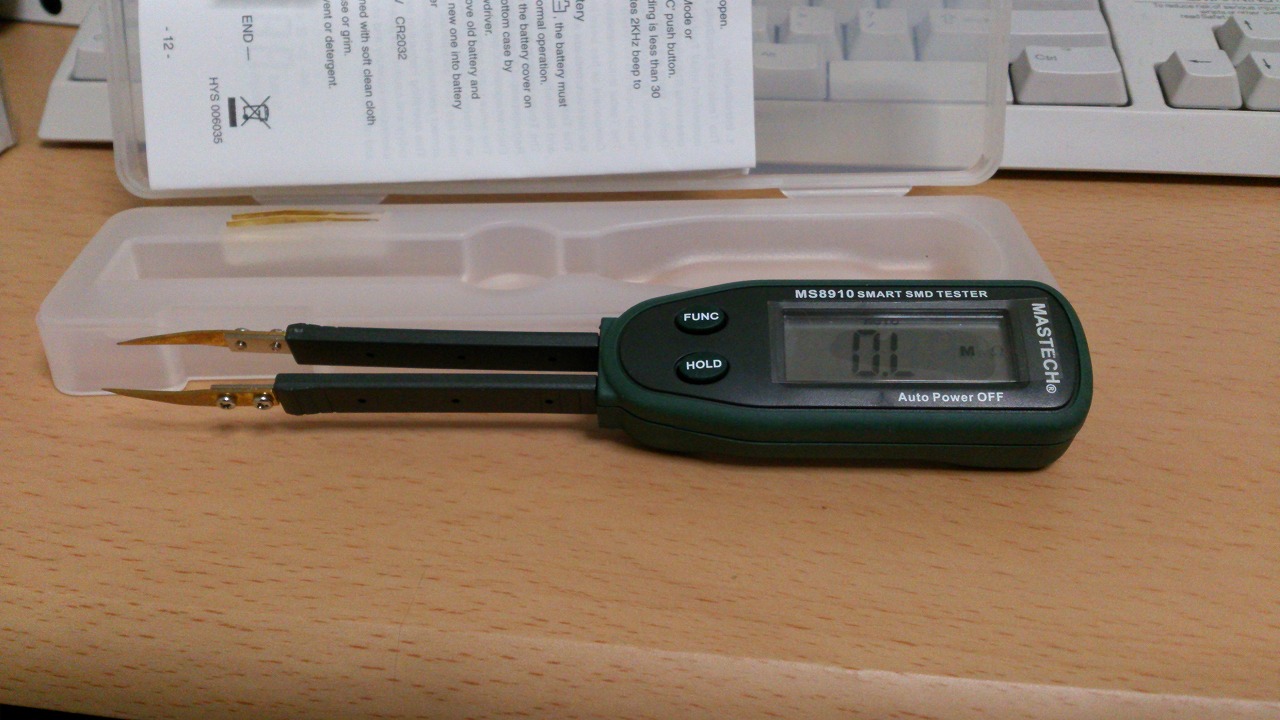

もう一つは、SMD テスタ MS8910 で、抵抗、キャパシタ、導通チェックなどが可能なテスタです。ただし電圧測定出来ません。面実装のパーツをちょいとはさんでみれば、おおよそ判別付くのでいいやつです。

あとはベタですけれども、100u のインダクタや、レギュレータ。2SC1815-GR, 2SA1015-GR 50本切りのセットをわけていただきました。

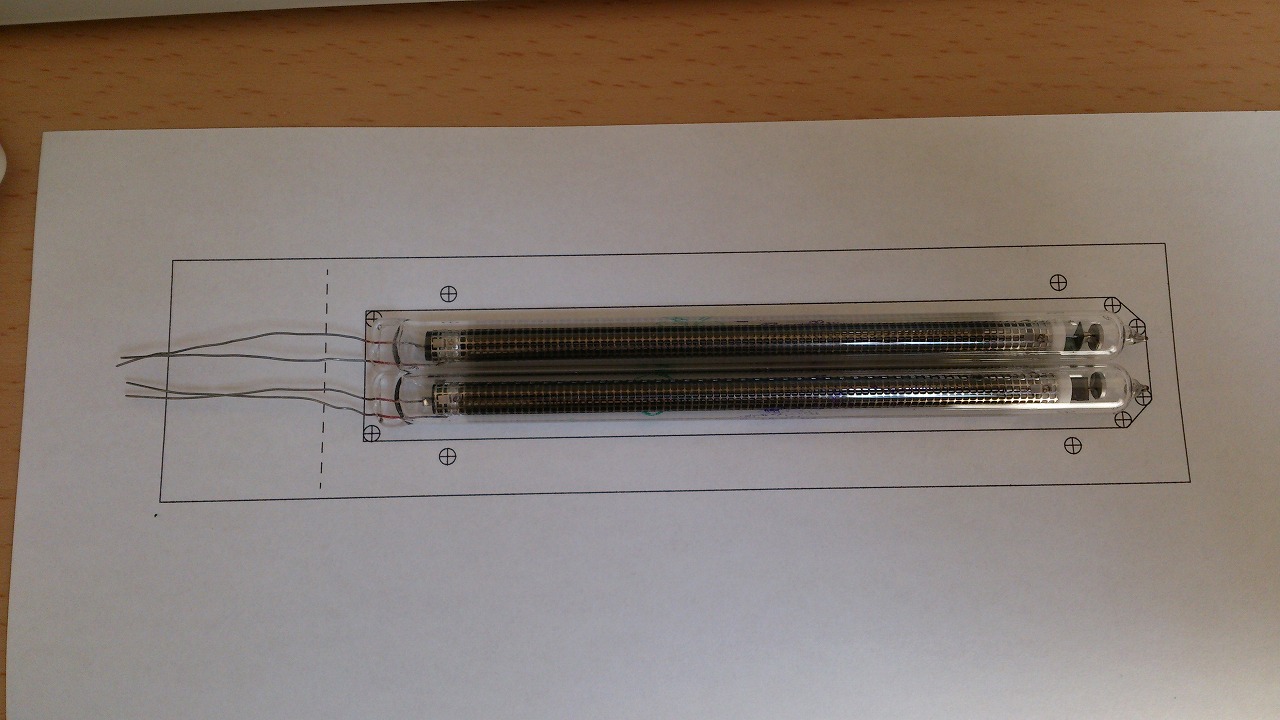

IN-9 バーグラフネオン管のマウント1個目作ってみた

IN-9 ネオン管のマウントどうしようかと思い、ひとつ作ってみることにしました。

長方形のアクリル板にネオン管くくりつけるのでいいや、と最初思っていたのですが、一応、中心部くり抜きでどんな雰囲気になるのか実際に見てみたかったので、jwcad で大雑把な外観を引いて現物合せ。

穴開ける大きさが確認出来たら、糸鋸で地道に外側のカットと中を抜きます。曲るところは糸鋸スキルが足りないのでどうしようもありません。段差がついてしまいます。

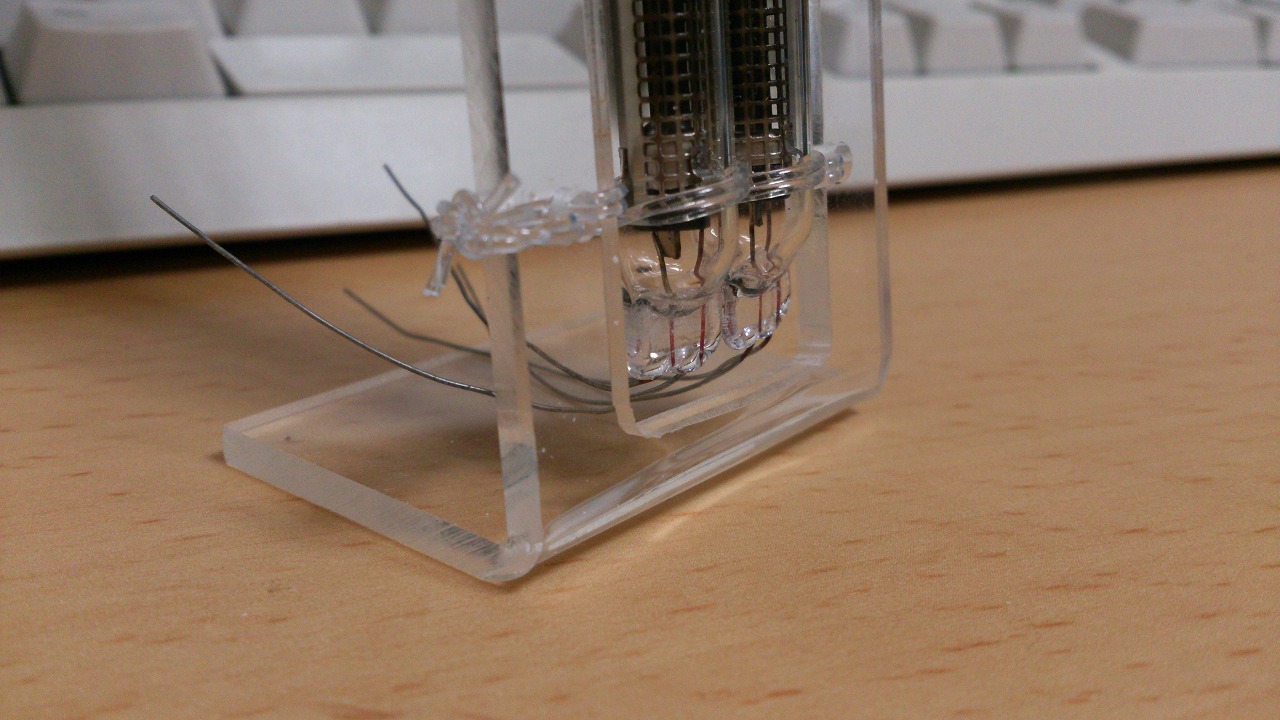

そして、ネオン管をナイロン紐でしばってみた結果。結構いい感じにはなっています。ただ、この紐はきつくしばらないと緩くなることがるので透明プラ板で押さえるような方式にしたいと思います。また下のほうは曲げてみて雰囲気良くなるかも見てみようと。

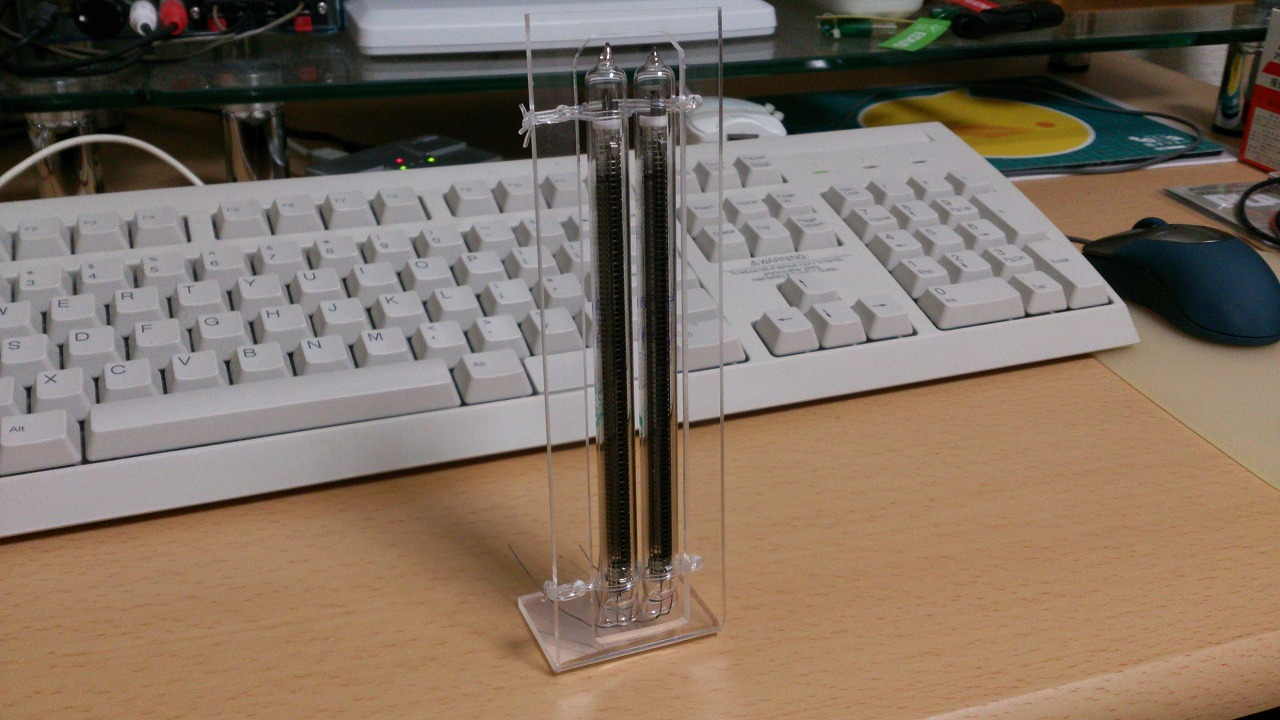

ということで、片付け前ちらかってるついでだったので曲げてみました。結果これはこれで自立しますが、footprint 小さいので地震とかきたら倒れます。なので、設置場所にもよりますがこのまま使うなら両面テープは必要でしょう。土台らしきものを追加で作るとなると本体基板とセット。本体基板のユニットとこの表示部分をセパレートにするなら、どうでしょうかねぇ

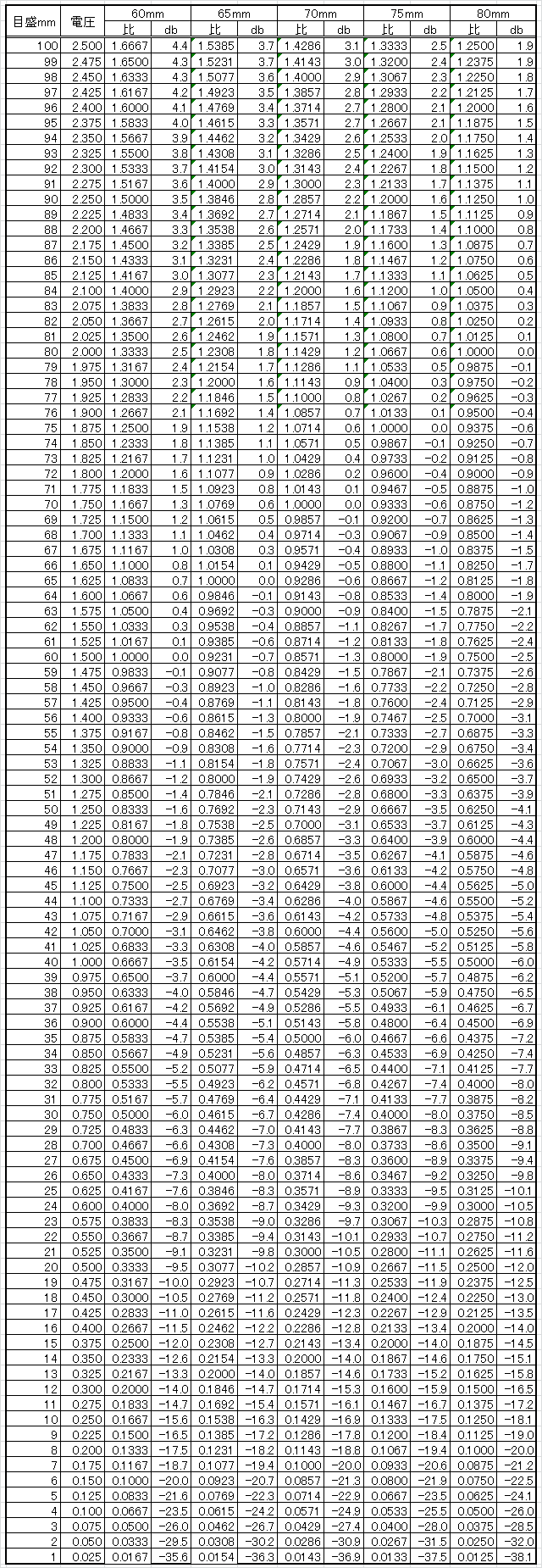

IN-9 バーグラフネオン管 疑似VU メーターのメモリ打つ範囲の検討

以前に IN-9 のドライバ段の確認で 100mm 全部光らすのにどれくらいの電圧が必要だったか測っています。そのときは 2.5V 程度の電圧でフル発光となったわけです。ブレッドボードに作成しているテスト回路には対数圧縮が入っていなくリニア表示となっているので、どこらへんを 0db としたときにどんな感じかなぁということで、表計算でいくつかのパターンで db 値の範囲を確認しました。

とりあえずですね、70mm あたりのところを 0db とすればリニア表示でも -30 ~ +3 まで目盛打てそうなのでこのへんかなぁとは思っていますが、もうちょっと手前にするかも知れません。別記事にも書きましたが今後は

- 透明シートに目盛を印刷し、アクリルに貼ってみる

- ケガキ針で一生懸命溝掘ってみて、LED の光あててみる

- 上記ミゾに赤や青の塗料を流し込んでみる

というあたりをやってみたいと思います。

KiCad 既存のライブラリから部品コピーして自分用のライブラリを新規作成する

KiCad で個人用の部品記号を入れたライブラリが欲しくなったため方法を探した。かなり不自由な作りになってますな。今回の手順は

- 既存の device.lib から C(コンデンサ)を呼び出して、自分用の新規ライブラリに別名保存する

- 既存の device.lib から CP1(電解コンデンサ)を呼び出して、自分用のライブラリに追加する

をやってみたときの画面コピーです。

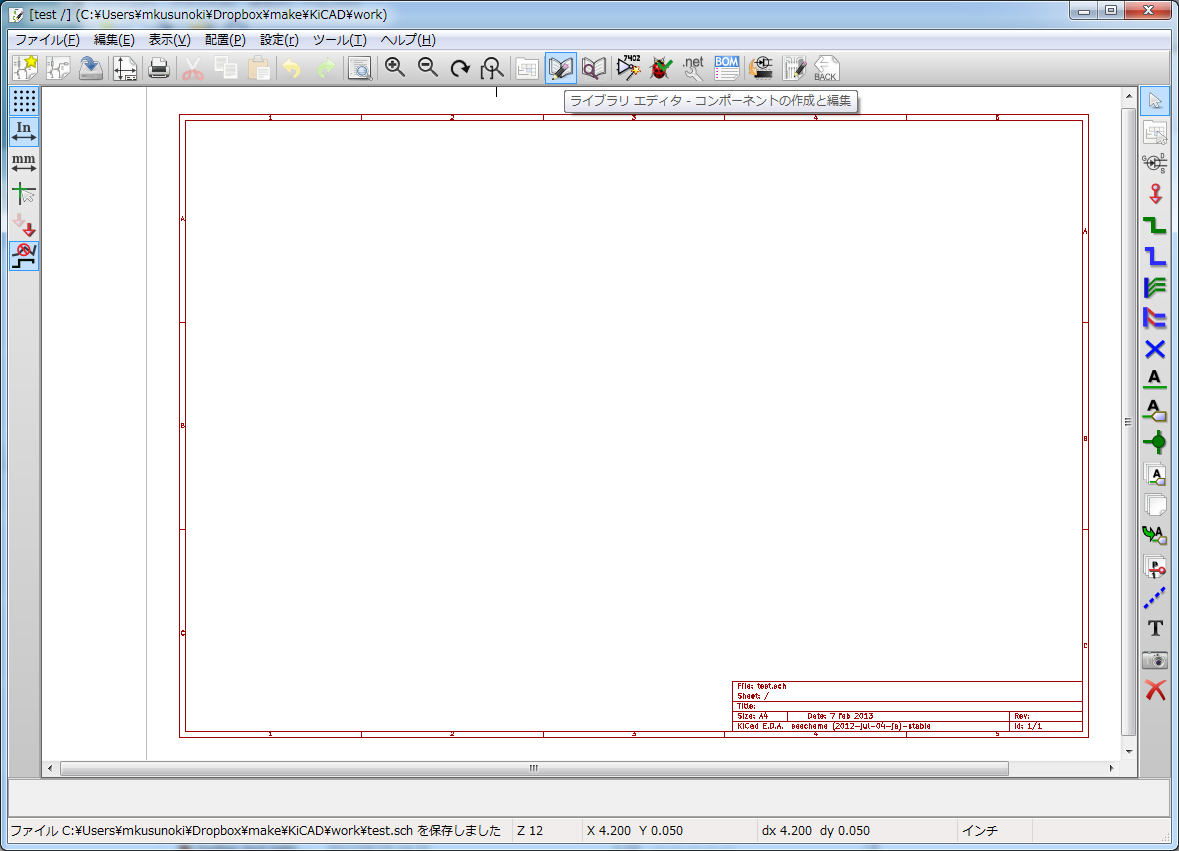

回路図エディタからライブラリエディタを起動します。

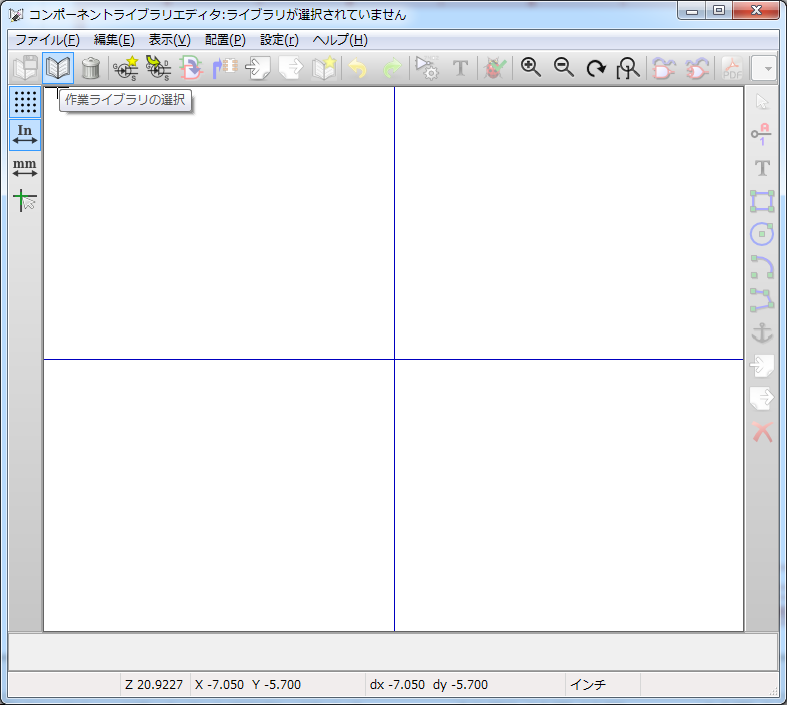

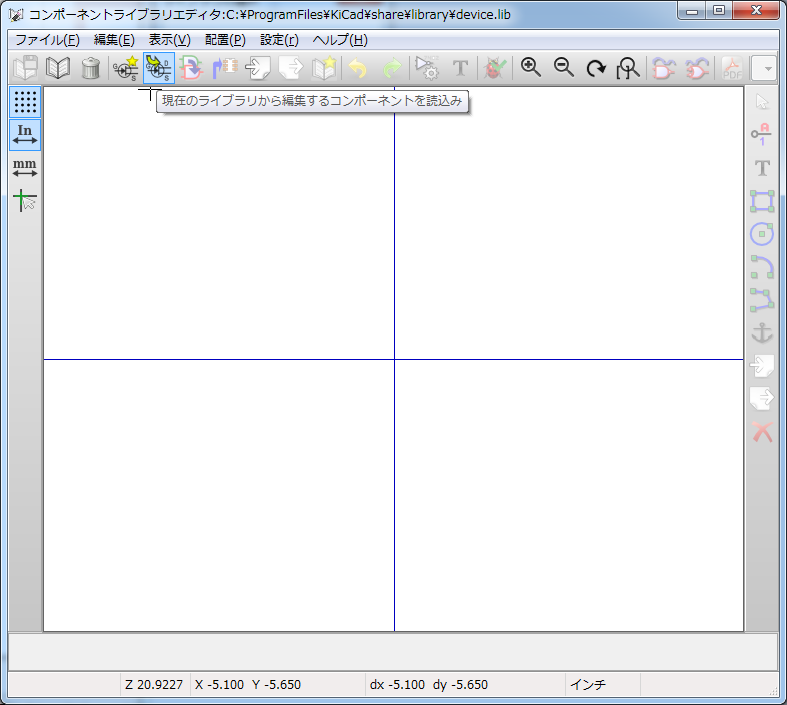

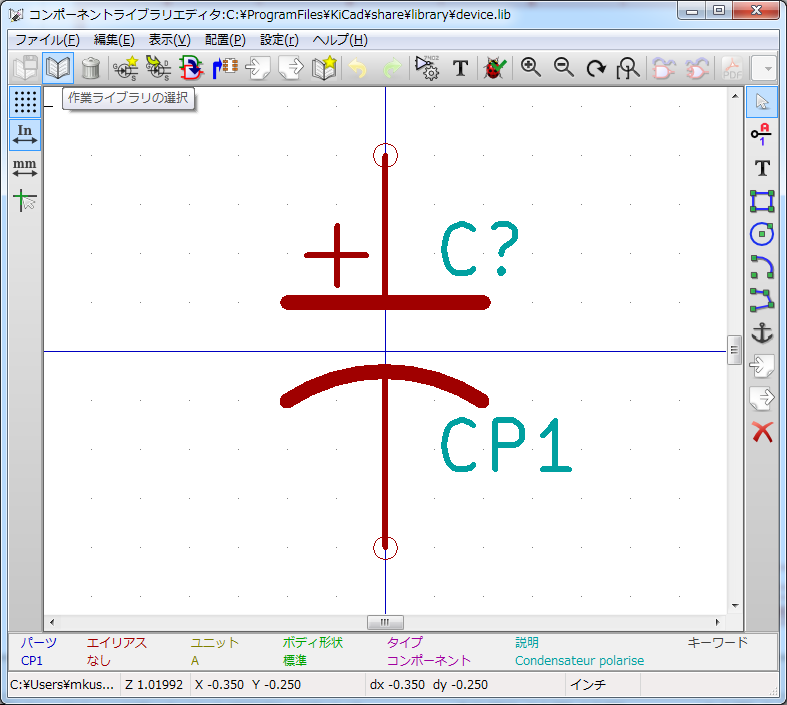

コンポーネントライブラリエディタのウィンドウが表示されます。ここでコピー元のライブラリを選択するために「作業ライブラリの選択」をクリック

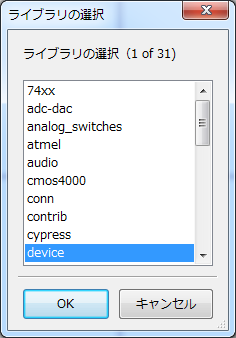

表示されたダイアログボックスにライブラリの一覧が表示されるので、今回は device を選択

コンポーネントライブラリエディタのウィンドウに戻り、ウィンドウタイトルにライブラリ名が表示されます。コピーしたいコンデンサ記号を呼び出すために「現在のライブラリから編集するコンポーネントを読み込み」をクリック

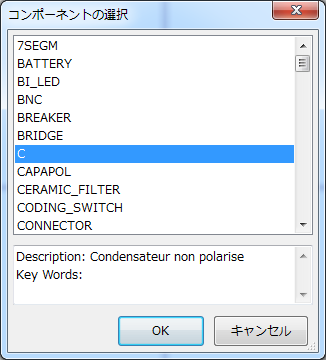

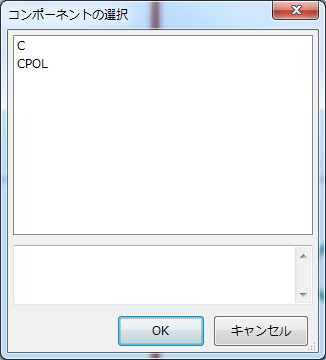

表示されたダイアログボックスにコンポーネント一覧が表示されるので、今回は C を選択

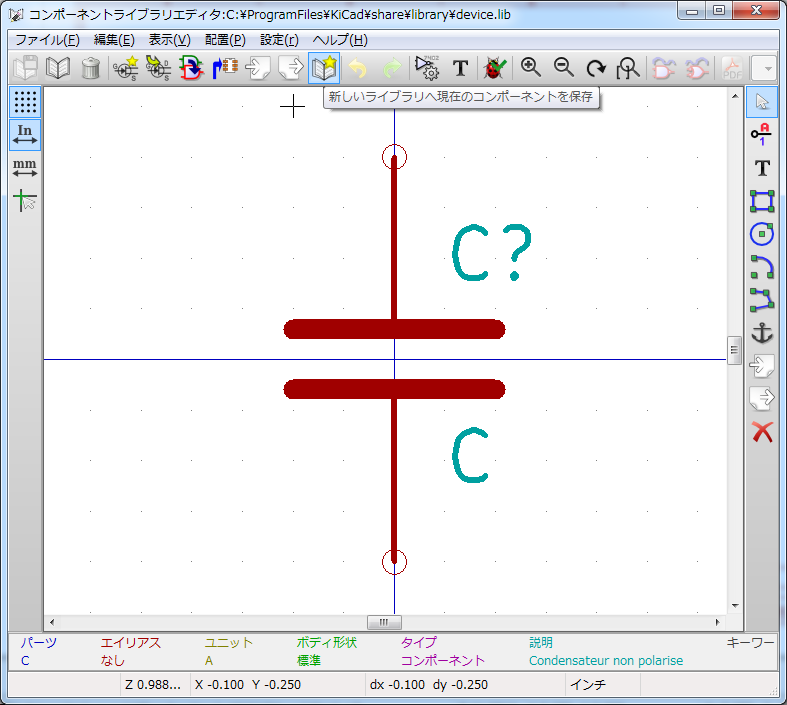

コンポーネントライブラリエディタのウィンドウに戻り、選択した部品が表示されます。このコンデンサ記号を別のライブラリに保存したいので「新しいライブラリへ現在のコンポーネントを保存」をクリック

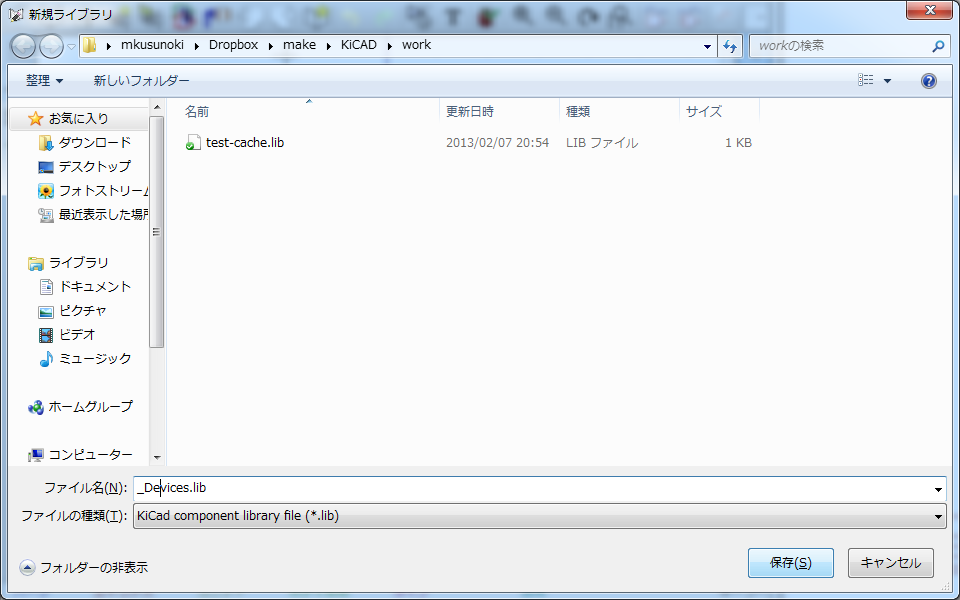

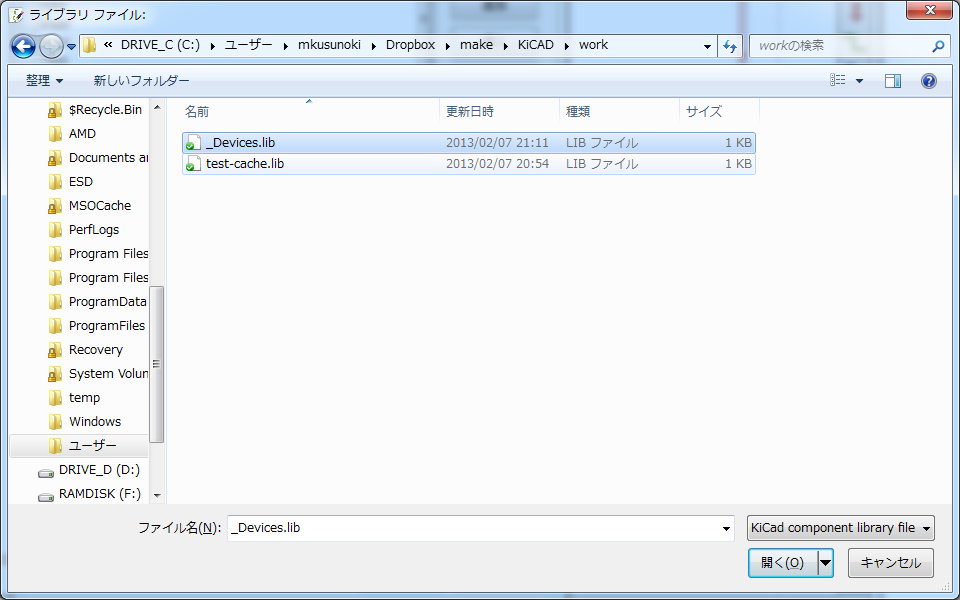

保存のためのダイアログボックスが表示されるので、今回は _Devices というライブラリ名で保存しています。

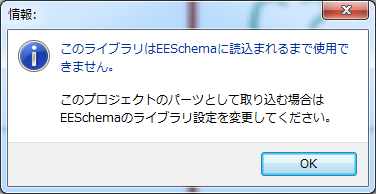

名前を着けて保存した _Devices は回路図エディタで認識されていないので使えませんという注意が表示されます。

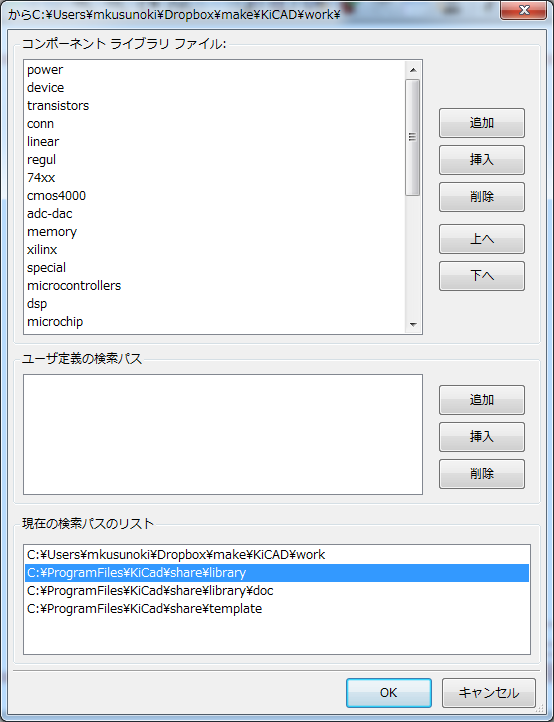

エディタのウィンドウから、設定(S) → ライブラリ のメニューを選択します。そうするとライブラリ選択画面になります。ここで追加もしくは挿入ボタンをクリック

ファイル選択ダイアログボックスから先程作成した _Devices を選択して、ライブラリ情報に追加します。ここまでの手順で、自分のライブラリに部品が一つ入った状態のライブラリが出来あがったことになります。以下、このライブラリに部品を追加コピーする手順

コンポーネントライブラリエディタのウィンドウから、今度はコピーしたい電解コンデンサ記号を呼び出すために「現在のライブラリから編集するコンポーネントを読み込み」をクリック

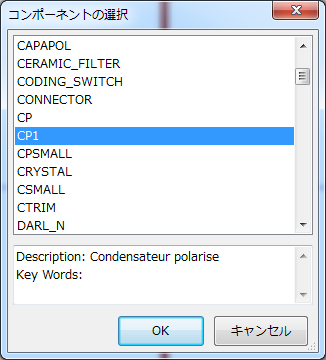

コンポーネントの選択で CP1 を選びます。

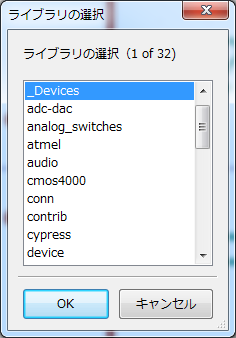

電解コンデンサの記号が表示されます。ここから、カレントライブラリを device から _Devices に切り替えるために「作業ライブラリの選択」をクリック

ライブラリの選択ダイアログボックスで自分用のライブラリ _Devices を選択します。

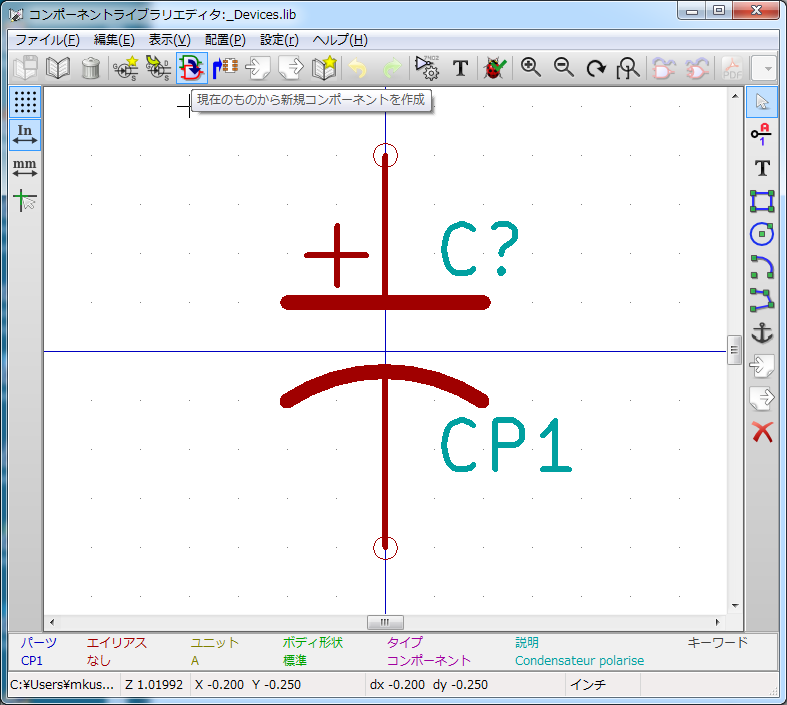

コンポーネントライブラリエディタのウィンドウタイトルに表示されるライブラリ名が選択されたライブラリ名に変更されます。「現在のものから新規コンポーネントを作成」をクリック

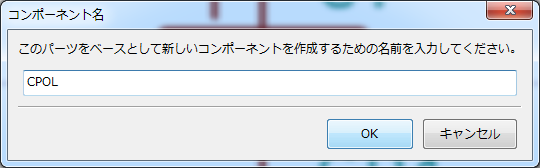

コンポーネント名入力ダイアログボックスが表示されますので、好みの名前を入力。CP1 はわかりにくかったので CPOL といたしました。

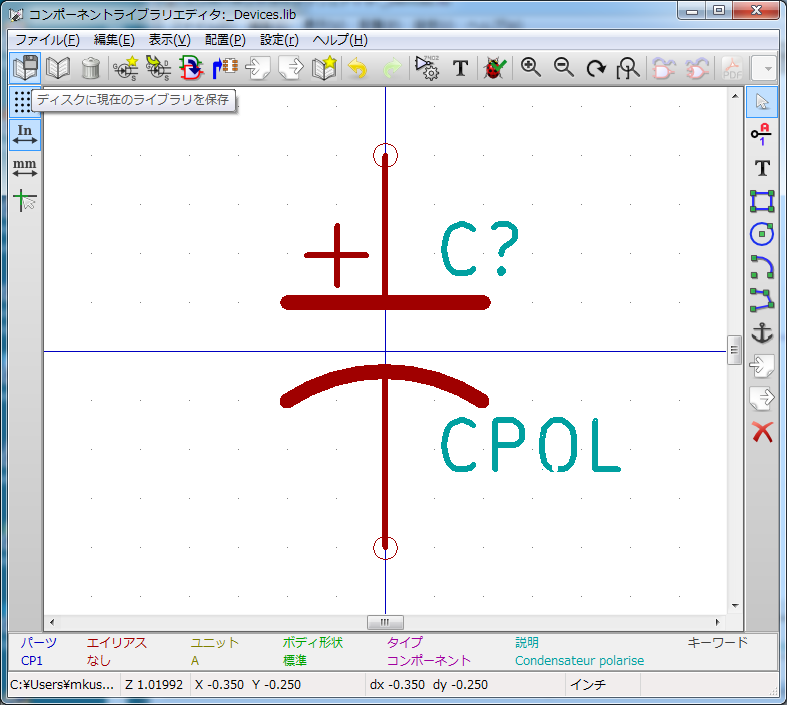

これで CPOL というコンポーネントは出来ましたが、_Devices には保存されていません。「ディスクに現在のライブラリを保存」をクリック

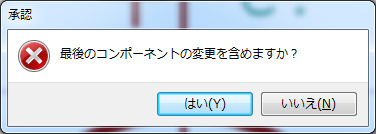

確認のダイアログボックスは OK(はい)

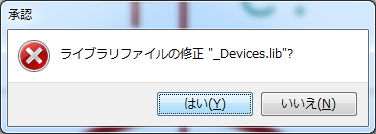

さらにもういっかい確認のダイアログボックスも OK(はい) で保存されます。

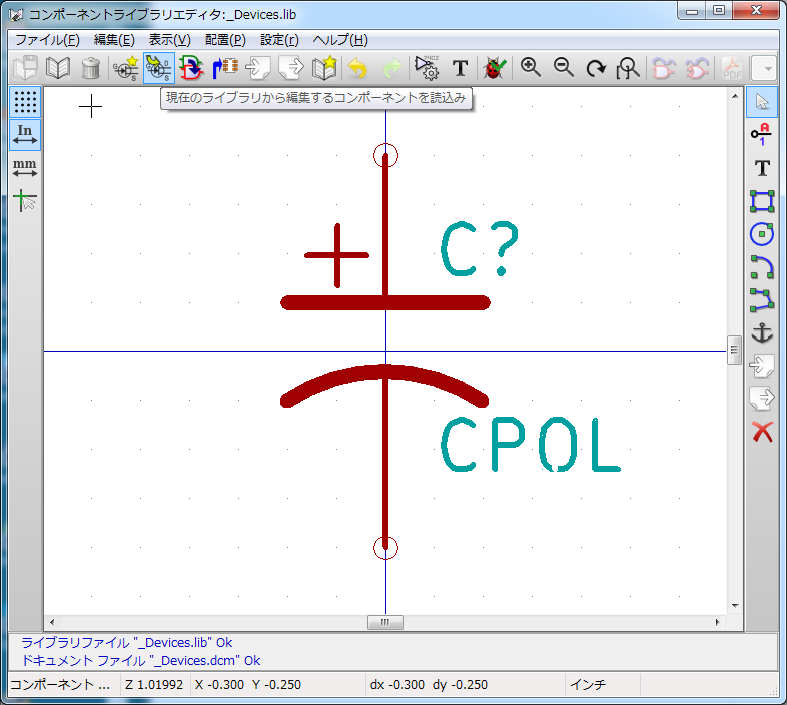

確認のためコンポーネント呼び出しのボタンから部品一覧のダイアログボックスを表示させます。

無事、 C と CPOL がコピーされています。

部品をコピーして記号の修正を行なうのが良いかと思います。回路図引いたあとにフットプリントと引っ付けるのですが、コンポーネントプロパティのフットプリントフィルターなどの値もコピーされるため後々楽かなというところです

(´-`).。oO(この操作手順を初見で発見するの無理です)

(´-`).。oO(Eagle も Ver3 のころの部品コピーも萎えたけど今は一発なので改善して欲しいな)

12-140V DC/DC のプリント板検討中

久しぶりに Eagle でプリント板のレイアウト考えてみました。50mm × 50mm の片面で入ったので、こないだ日本橋で購入した 48mm × 44mm にユニバーサル基板にも、GND の配線は考えないといけませんが載せられそうな目処です。プリント板のほうは、配線をもうちょっと太くしたいところがあるのと、部品の場所がスッキリしていないのでやり直ししたいと思います。

が、今使ってる Eagle はフリー版です。 Eagle Ver 3 のころは有料ユーザーでしたがさすがに今はそうではありません。問題はフリー版のライセンスには Use is limited to non-profit applications or evaluation purposes. という文言が付きます。ホビーライセンスはまぁ違うし。同人であれそうでなくても有償のかぎり難しいということで、別のソフトも使えるようにしたいところです。

なので! 本日 KiCAD ダウンロードしてデスクトップ PC には入れてみました。2時間ほどさわった感じは、回路図エディタはまぁ、比較的慣れるの早いでしょ。PCB エディタは結構使い込まないとしんどいかな。という印象。Eagle は回路記号と部品形状はセットになってますが、 KiCAD は、回路記号と部品は別管理で、途中引っ付ける作業が発生します。まぁ、PCB CAD としての基本的な用語は一緒なので、マウスカーソル持っていって、コレカっ! てな状態。

日本橋などで買い物(何回目?)

デジットさんの Tweet に「懐かしいあの蛍光表示管「LD8113」が数量限定で再入荷しました!」(抜粋してます)、かのような再入荷のお知らせ。以前買ったときは10年くらい前のことでございます。ニキシー管や蛍光表示管は海外通販で買えないことはありませんが最近は地味に入手しづくなってきているのが現状です。

ということで、お小遣い奮発して1箱いただいてまいりました。これも GPS時計キットかなんかにして、数量限定でお配り出来るようになるといいですかね。と思うこのごろ

青色 LED は、IN-9 ネオン管のマウントをどうしたものかと悩み中なのですが、アクリル版にマウントしたときに LED で照らしてみてどうなるかなぁ? ということで仕入れたものです。

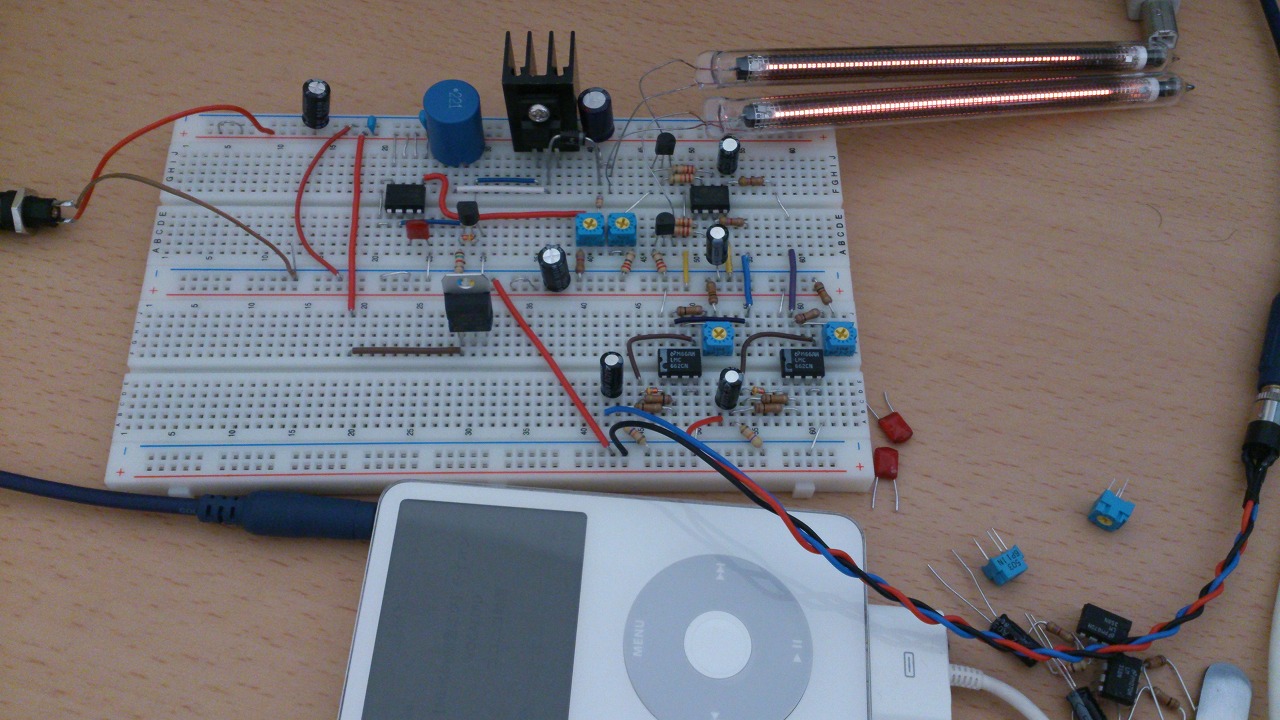

IN-9 バーグラフネオン管 VUメータ(もどき)の製作1

以前から IN-9 バーグラフネオン管の動作確認などをしていました。この週末に日本橋で三端子レギュレータなどの補充が出来たので回路いじりを続けたいと思います。今回いじった内容は以下のとおりです。

- DC/DC(MC34063A) のタイミングコンデンサを 1800p に変更

- 整流回路と増幅に使用する OPAMP を LMC662 に差し替えとボリュームで増幅率変更するようにした → LM358 のままでいきます(2013/02/04修正)

- OPAMP まわりの電源電圧を 9V に設定

- ネオン管ドライバの電流制限抵抗に半固定抵抗追加(片チャネルだけ)して、無信号時のバランス調整

アンプの増幅度調整で携帯オーディオプレーヤのイヤホン出力でもほぼそれらしく表示出来るようになりました。しかしながら、この変更でパネルなどに印刷した目盛りとネオン管が表示するシグナル強度には一貫した関係が保てないため、VU メーターみたいな表示が出来るインテリアのようなものとなります。

このネオン管は見た目よかったら正解だよなということで、ほぼ仕様確定とさせていただき今後ケースに入れていくフェーズへ移行していきます。いい感じに仕上れば数量限定になりますがこれをベースにキット化出来ればいいなと思います。