https://github.com/ngc6589/korgNutubeSpiceModel

nutube の spice model を作成しました。 個人用として作成したモデルですので、シミュレーション結果を保証するものではありません。

詳細は gitbub の readme をご覧ください。

このサイトは楠 昌浩が興味をもったことに対して広く浅くネタ集めしております。

https://github.com/ngc6589/korgNutubeSpiceModel

nutube の spice model を作成しました。 個人用として作成したモデルですので、シミュレーション結果を保証するものではありません。

詳細は gitbub の readme をご覧ください。

前回投稿から間が開きましたがアンプは完成しています(;´・ω・)

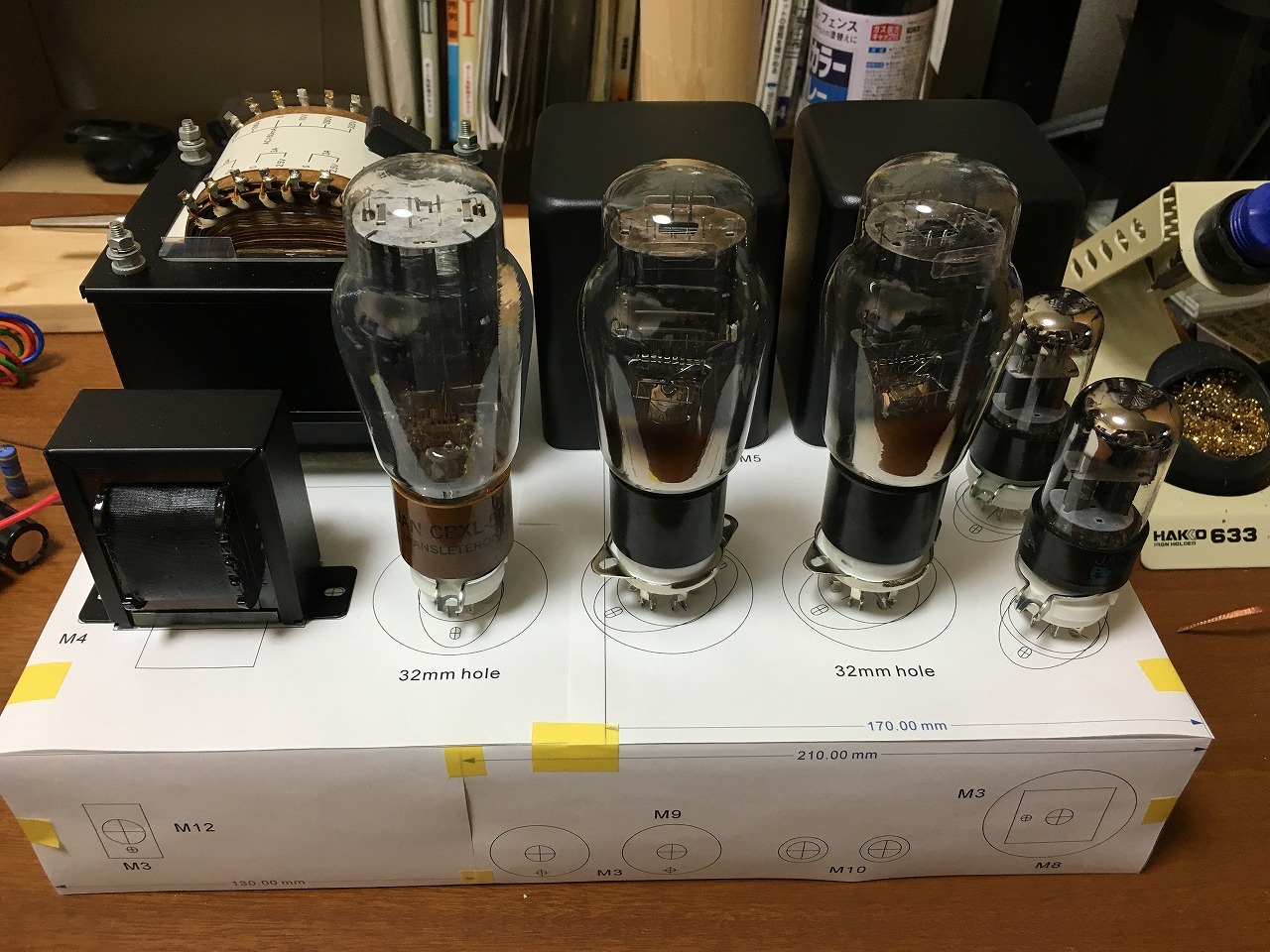

富士シャーシに取り付けするべく配置検討中。まぁこんなもんでいいでしょうということで、加工開始

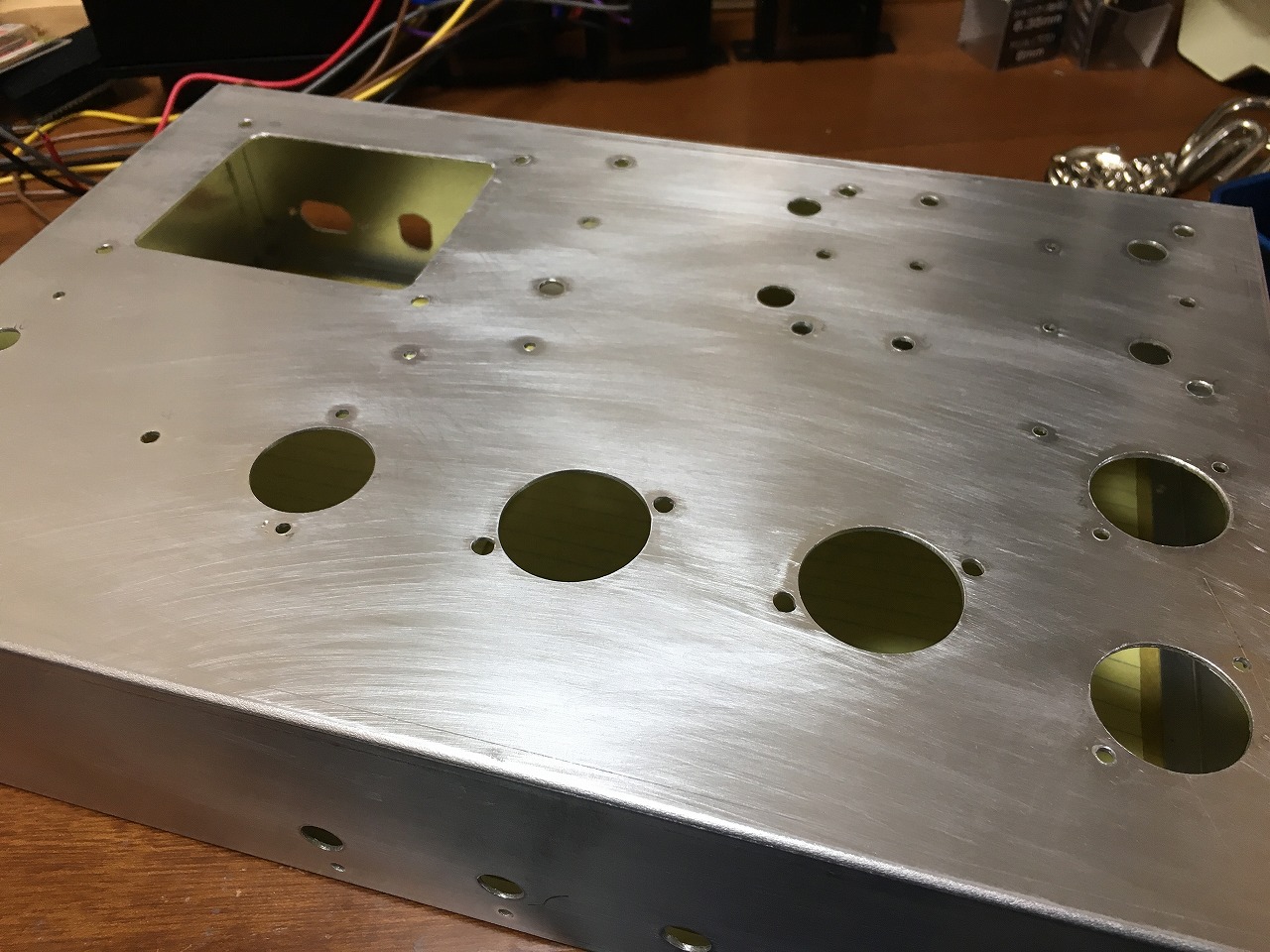

ボール盤とニブラーで穴あけします。スプレーを吹くのでペーパーをかけました。写真はペーパーがけしたところのものですが、もっとがっつりやった方が良かったと後から反省。

門扉用つや消しスプレーを吹いて、だいぶ乾いたところ

下手っぴなので、ハラワタはあまりお見せしたくありませんが、こんな感じで配線をしました。

ひとまず完成いたしました。

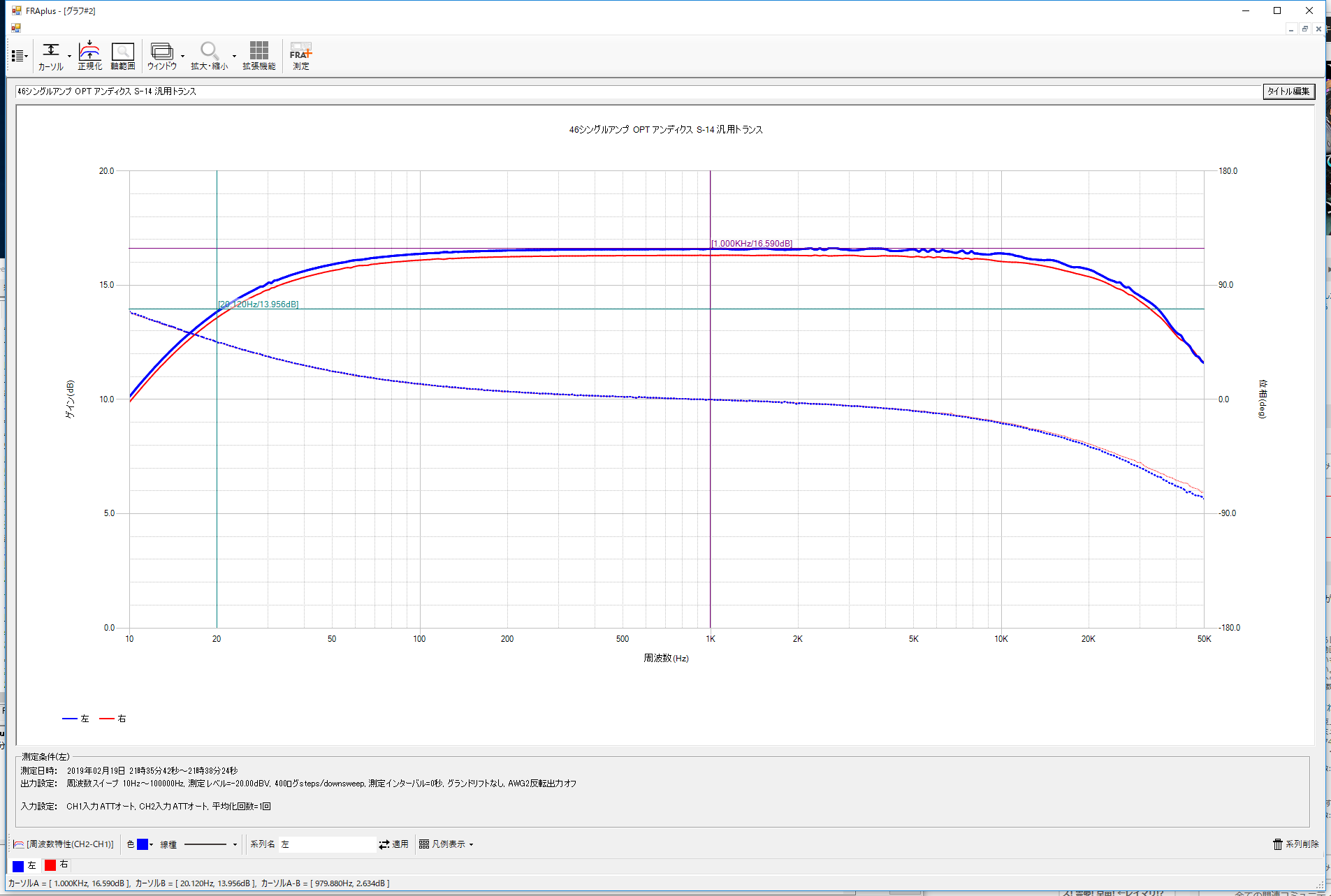

f特は 20Hz ~ 30kHz です。以前作った 71A シングルより出力に余裕があるのでいい感じに仕上がりました。

以前の記事で、46シングルアンプの初段・終段・電源まわりをこんな感じで作ろうというところまでやりました。今回は MDF 板にバラック組みして動作点とか確認してみようと思います。

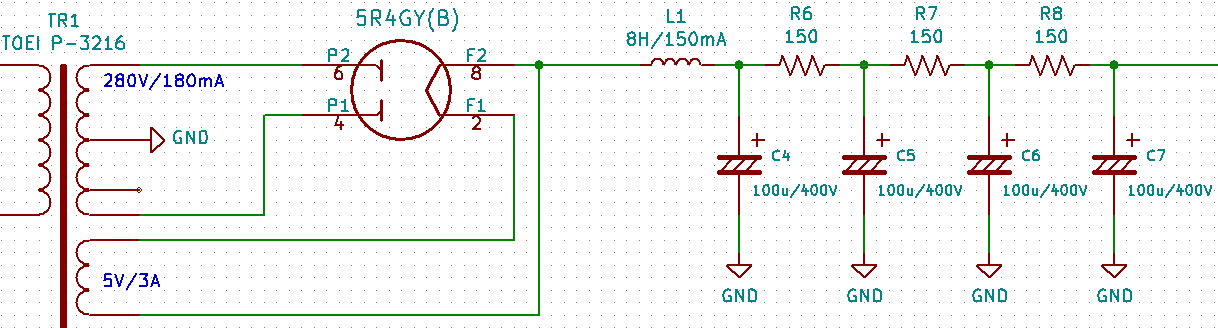

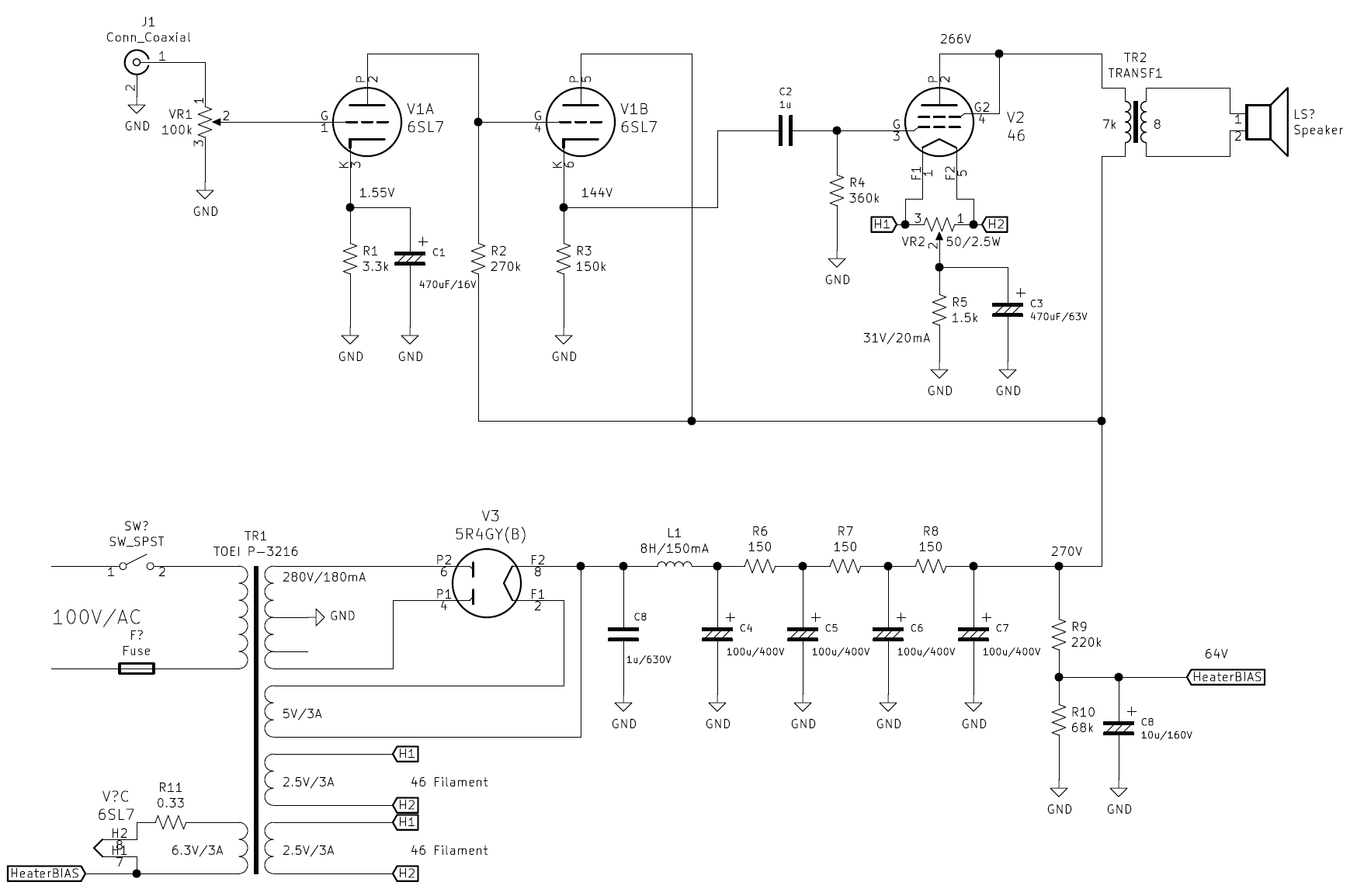

電源周りです。トランスの 280V 巻き線を整流管で両波整流したあとリップルを取り除いて、46 の動作点例 プレート電圧 250V グリッド -33V プレート電流 22mA × 2本が確保できたらいいです。が、トランスから作る電源は、トランスから取り出す電流が増えると電圧が下がる。整流管も流れる電流が増えると電圧降下の電圧値が変わるため、ここは作ってみて調整するという感じです。

チョークインプットのリップルフィルタだとトランスの巻き線に近い電圧が出るというのをどこかのサイトで見た記憶があったので、チョークインプットの回路を組んでみました。

イメージというか、実験したのは上記回路です。150Ωと 100μのフィルタ三段です。余分に 100μ つけていますが、パーツボックスにあったので付けちゃいました。フィルタは計算サイト100Hzで-19dB(0.11倍)程度取り除け、それが3つなので0.11*0.11*0.11=0.0013 でおよそ100分の1になります。手前にチョーク+100μ入っているのでリップルは十分取れる感じです。

この回路に電流流したときのDC出力は 228Vと低い状態でした。思いの外チョークがリップルを全力で取るために電圧降下があったぽいです。この対策は後で行ないます。

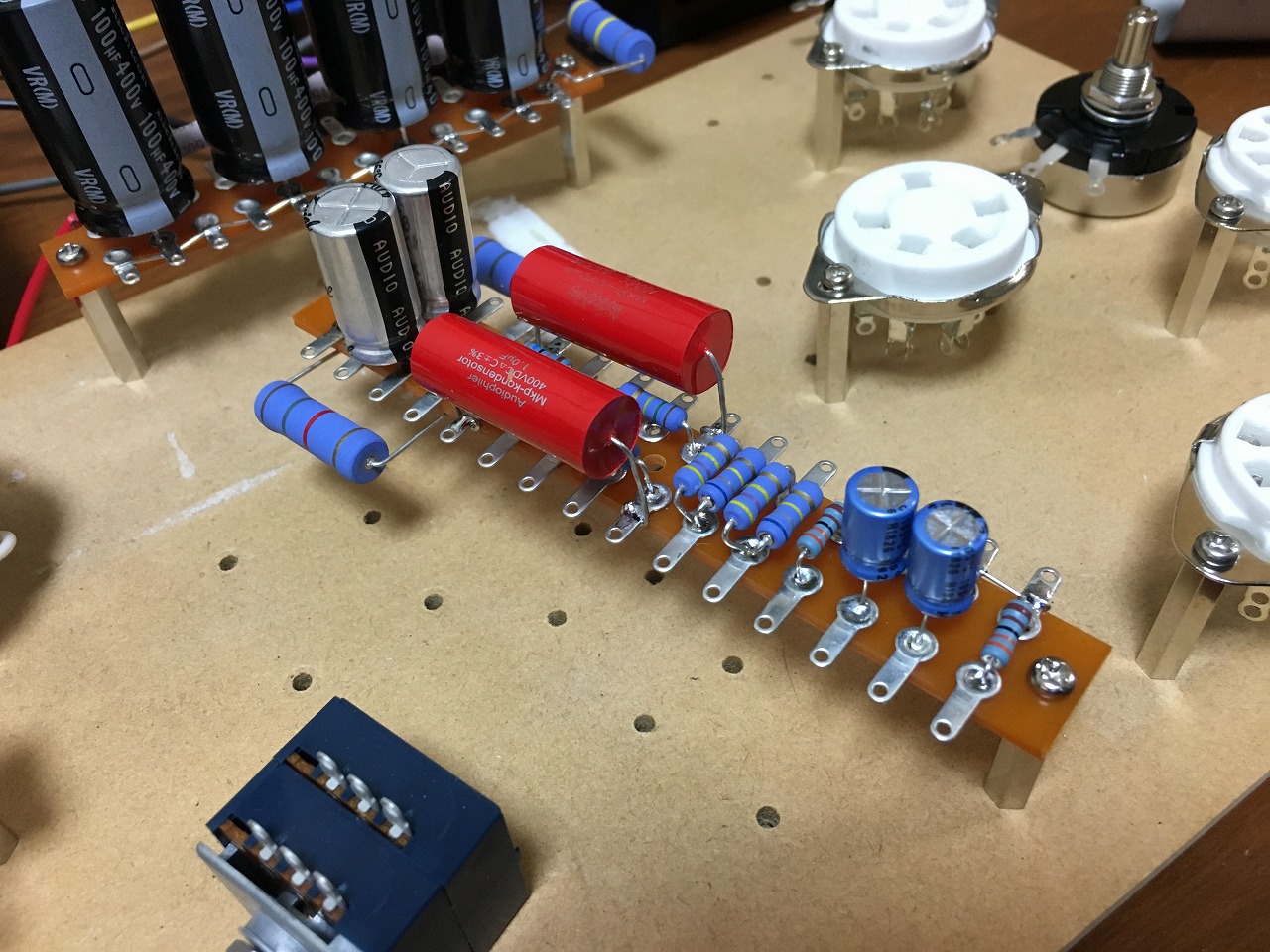

次に、前段・終段のカソード抵抗やカップリングコンデンサなどを載せたラグ板を作りました。今回真空管ソケットに部品付けない方向でというやつです。

出来るだけパーツボックスにある部品を使用している関係で、段間コンデンサ1μとか大きいものを使っています。実際には 0.1μで十分です。ここから配線して初段の 6SL7(6SL7WGT)が動くか確認。

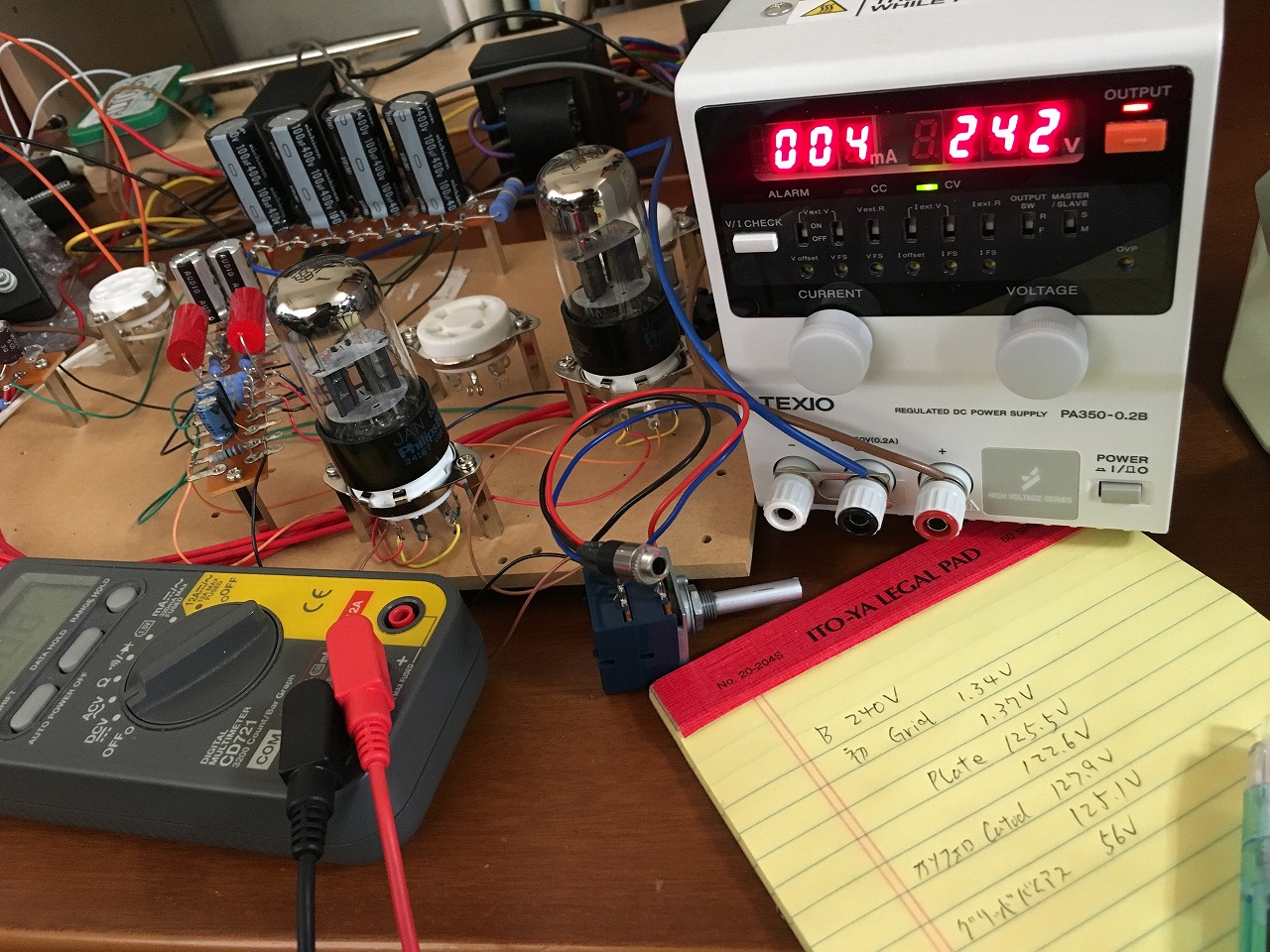

6SL7 の回路は消費電流がほとんど無いので、トランスからの電源だと無負荷400V近く出るため電源装置を代わりにつけて確認しています。バイアスの電圧など確認してOKでした。

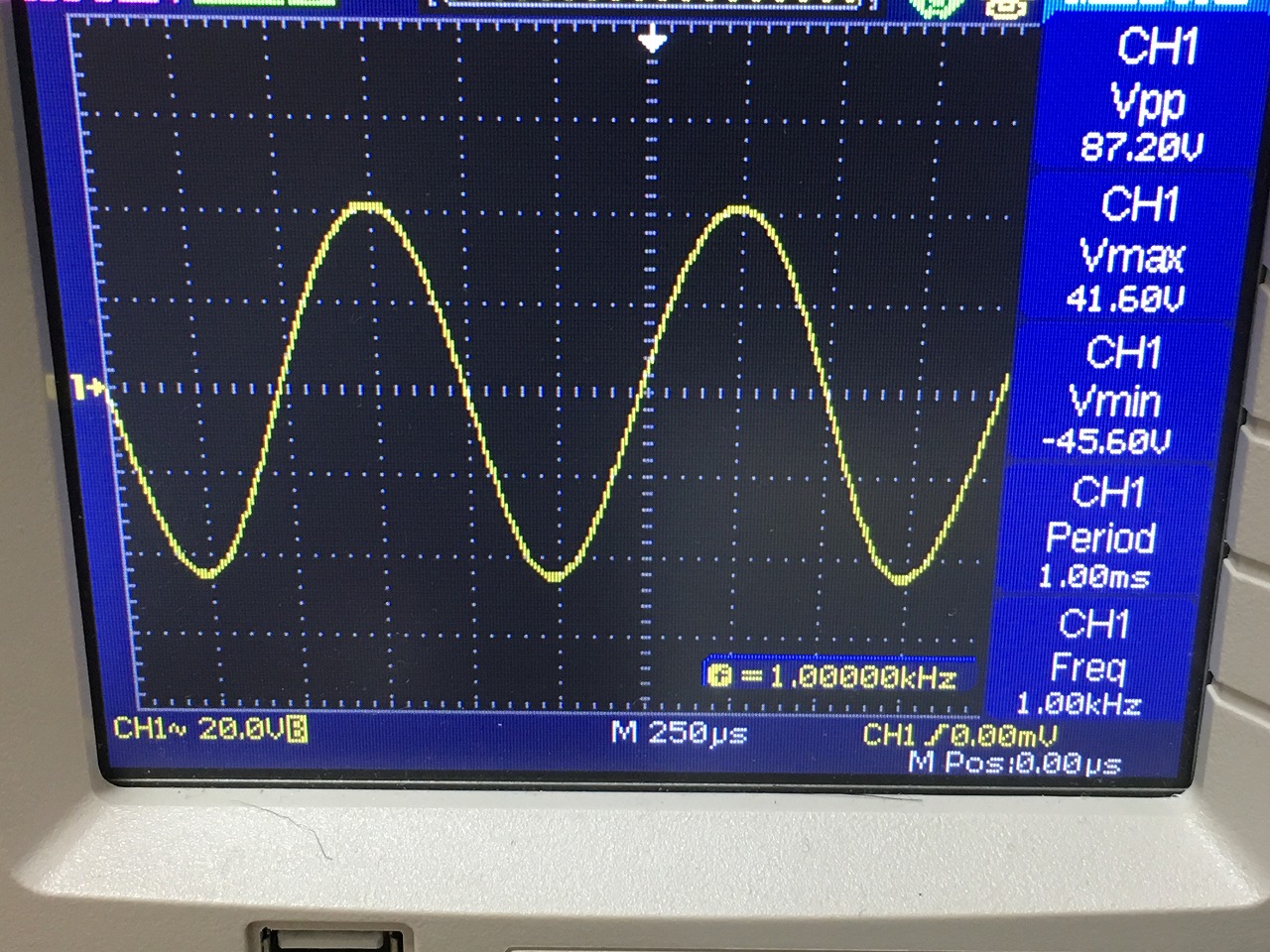

入力に 1Vpp 入れて 90V弱出ているので十分増幅されていました。

46の終段も配線してひとまず音出しは OK。

ここで最初に言ってた 228V の電源電圧を上げる調整をします。整流管から出たリップルをチョークコイルがあらかた取り除きますが、その分みかけの抵抗は大きくなって電圧下ります。チョークコイルに入るリップルを減らすとチョークコイルが楽になり電圧上ります。整流管とチョークの間に小容量のコンデンサを入れてどうなるか確認。手持ちの 0.47μと1μでやってみたところ 0.47uF を入れて 234V 。 1uF 入れて 270V になりました。 270V の時の 46 のプレート電圧 266V、カソード抵抗 31.8V (20mA) だったので、データーシートの推奨動作点に近くなったので、これでいいやと電源まわりも確定としました。

回路はこんな感じになりました。整流回路のリップルフィルタが多いのは当初考えてたチョークインプットの名残りですがラグ板に組んでしまったのでそのまま使用します。あとは苦手なシャーシ加工を残すのみです。。。

何年か忘れましたが、関西ハムフェア北神電子サービスさんのご主人さんから買いました。(おいくら千円で買ったかも忘れました)そのまま、真空管箱に放り込んだままでしたが、最近作っていないので、またぼちぼち作り始めようかと引っ張り出してきたところ。

46 は 4極管なので、スクリーングリッドをグリッドにつなぐと B級プッシュプルで使えるようになり、スクリーングリッドをB電源側につなぐと、いわゆる3結動作になります。今回2本しか所有していないので 3結接続A級シングルアンプ構成になります。

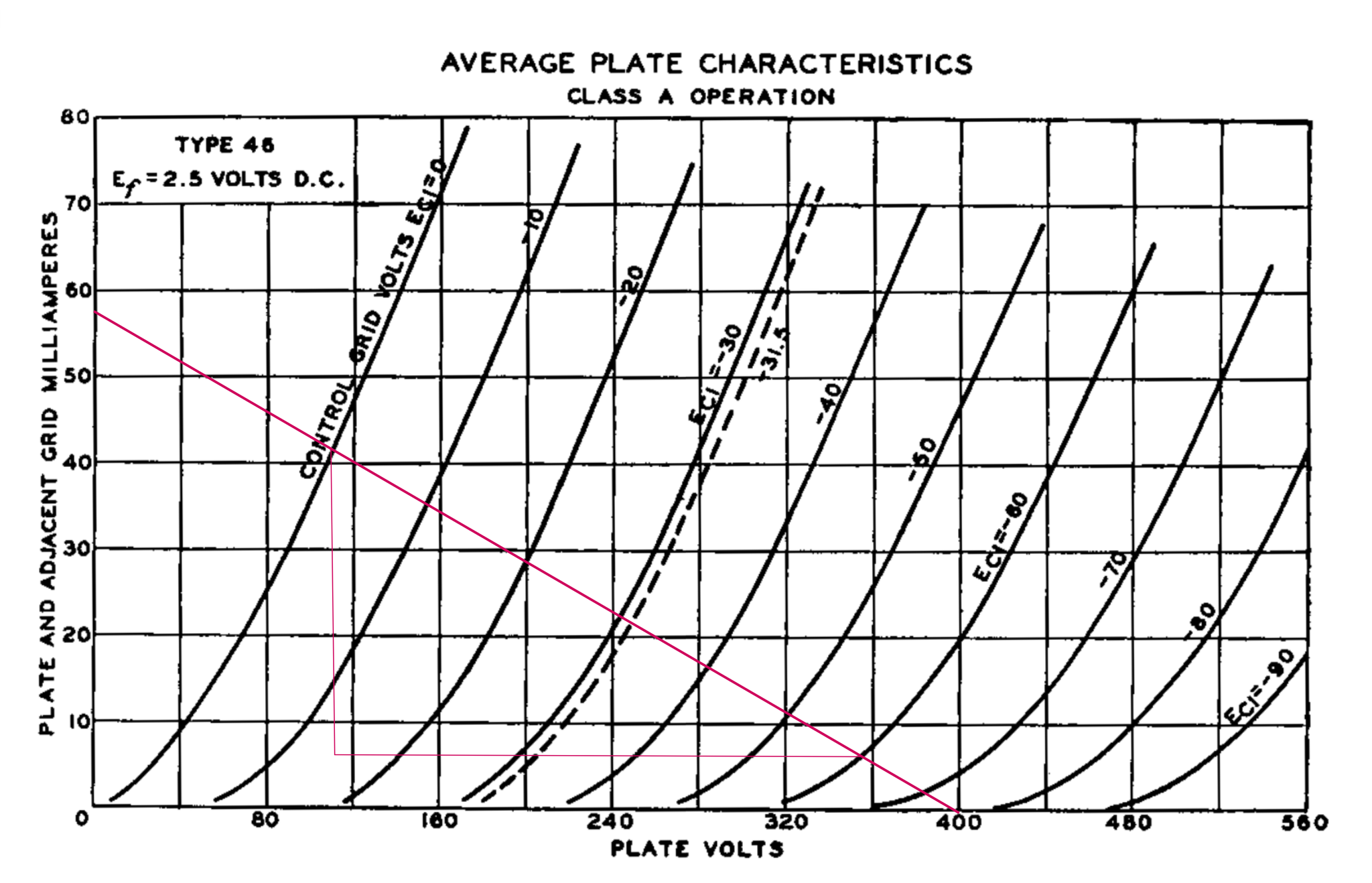

真空管(Electron tube) 規格表データベースさんに掲載されている 46 のデータシートでは、

が動作例で示されています。ということなので終段の 46 は基本このままいこうかなと思っています。一応7k負荷のラインは引いてみました。

360V – 110V = 250V

0.057A – 0.007A = 0.05A

0.05A / 8 = 0.00625

250×0.00625= 1.56W 程度。実際には1ワッターいうくらいになりますかね。LTSpice で直流回路のあたりをつけたいので、モデルファイルの準備します。Ayumi’s Lab. さんの Spice モデルを利用させてもらっています。

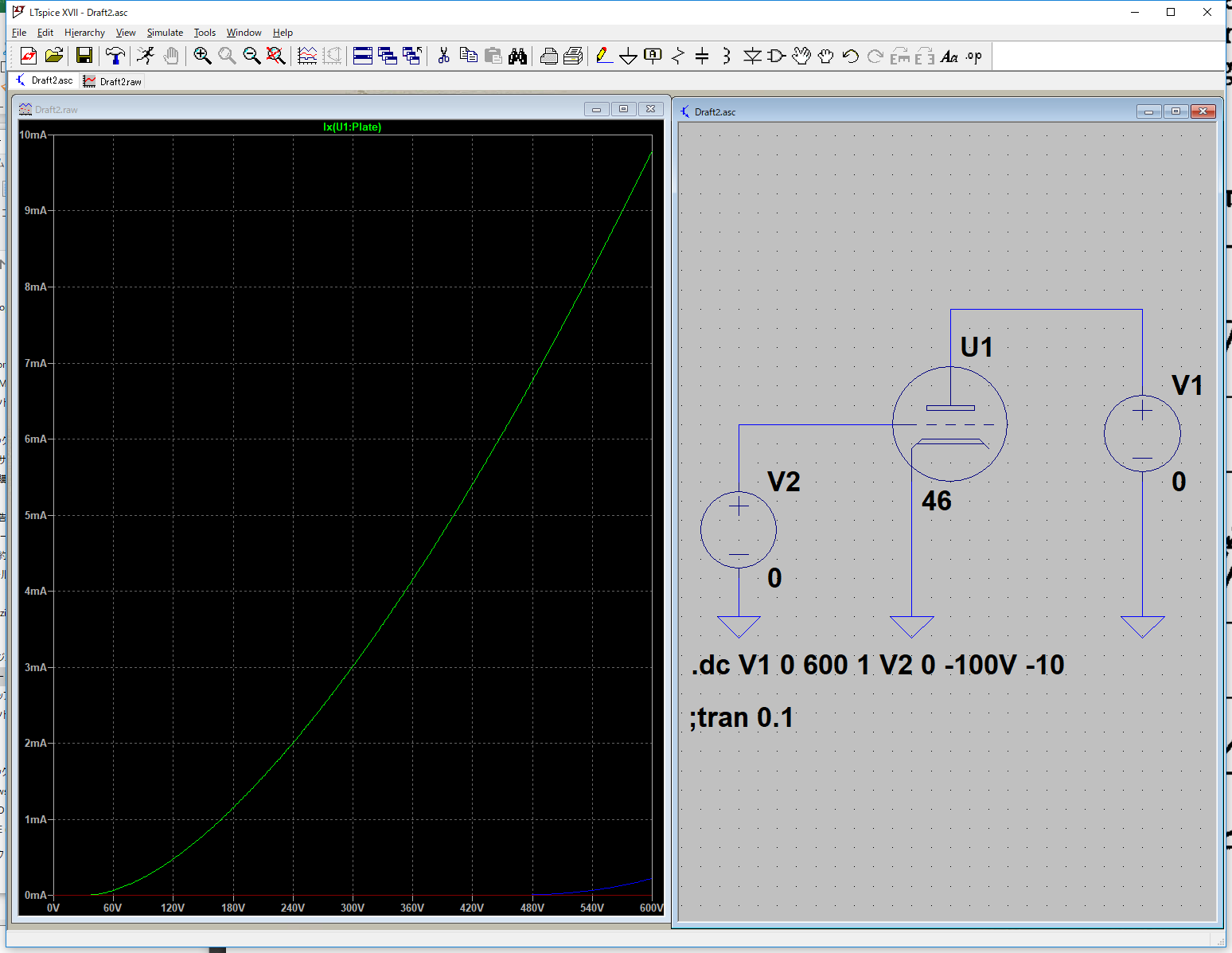

LTSpice で 46 のモデルを取り込みまして、EP-IP 特性を書かせると pdf のグラフと合いませんでした。B級の特性で作成されているようでした。

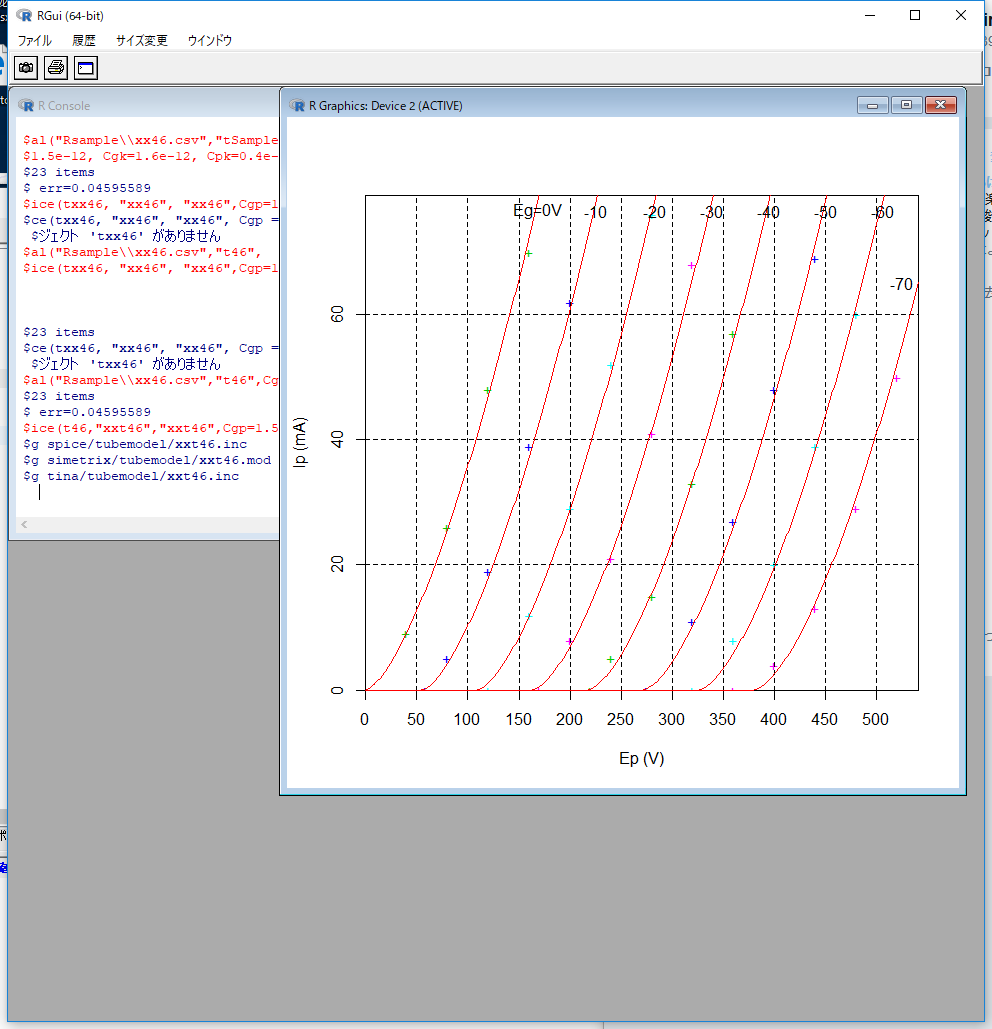

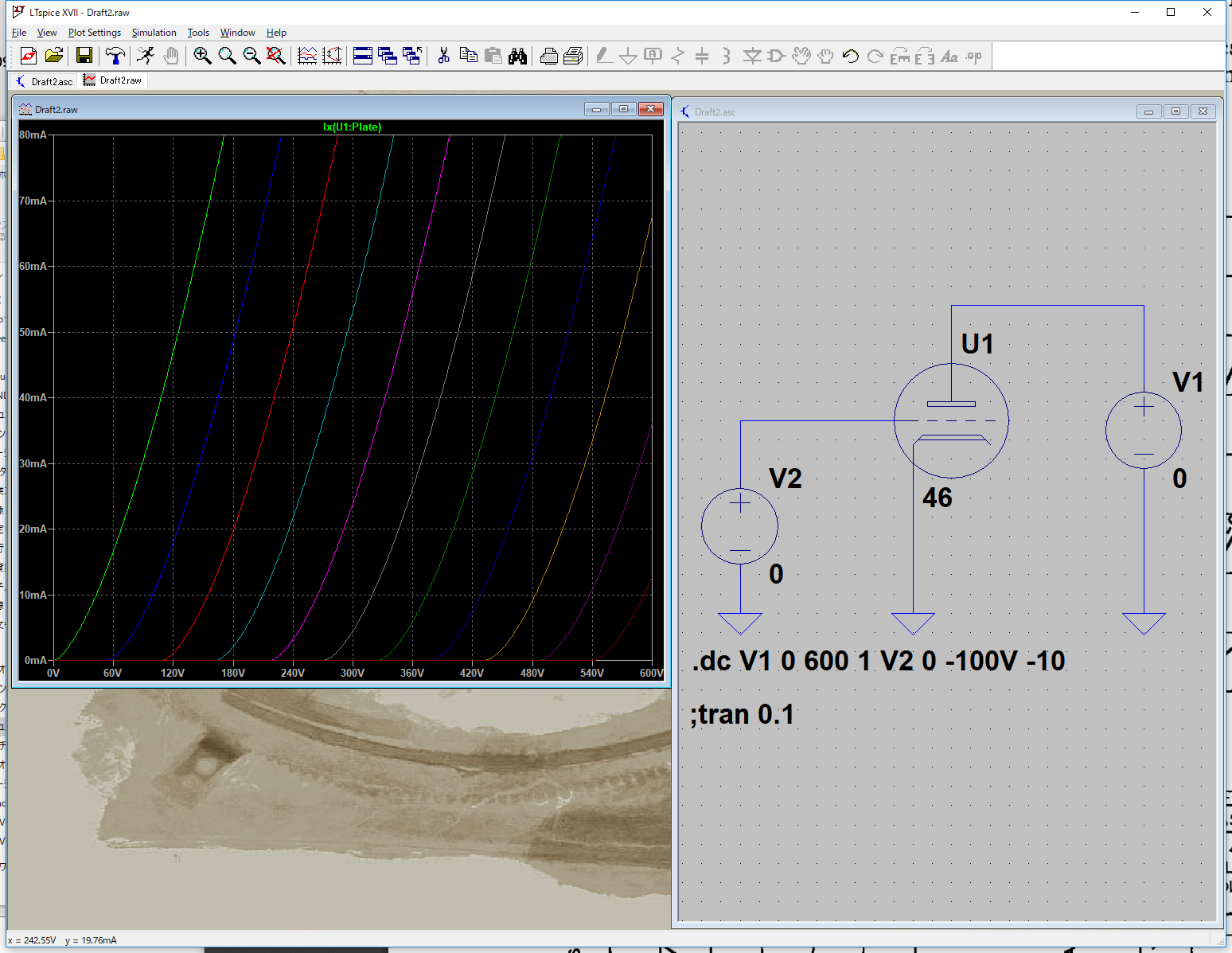

Ayumi さんの手順(統計ソフト R を使ったモデル作成)に従って、3結特性をプロットさせ、それをモデルファイルとして出力させて再度 LTSpice で特性図を描かせてみました。

LTSpice でもそれっぽく出ましたので、ひとまず OK ということに。

終段は、バイアス電圧とプレート電流の関係からカソード抵抗 1.5k は出ますのでこのままで。

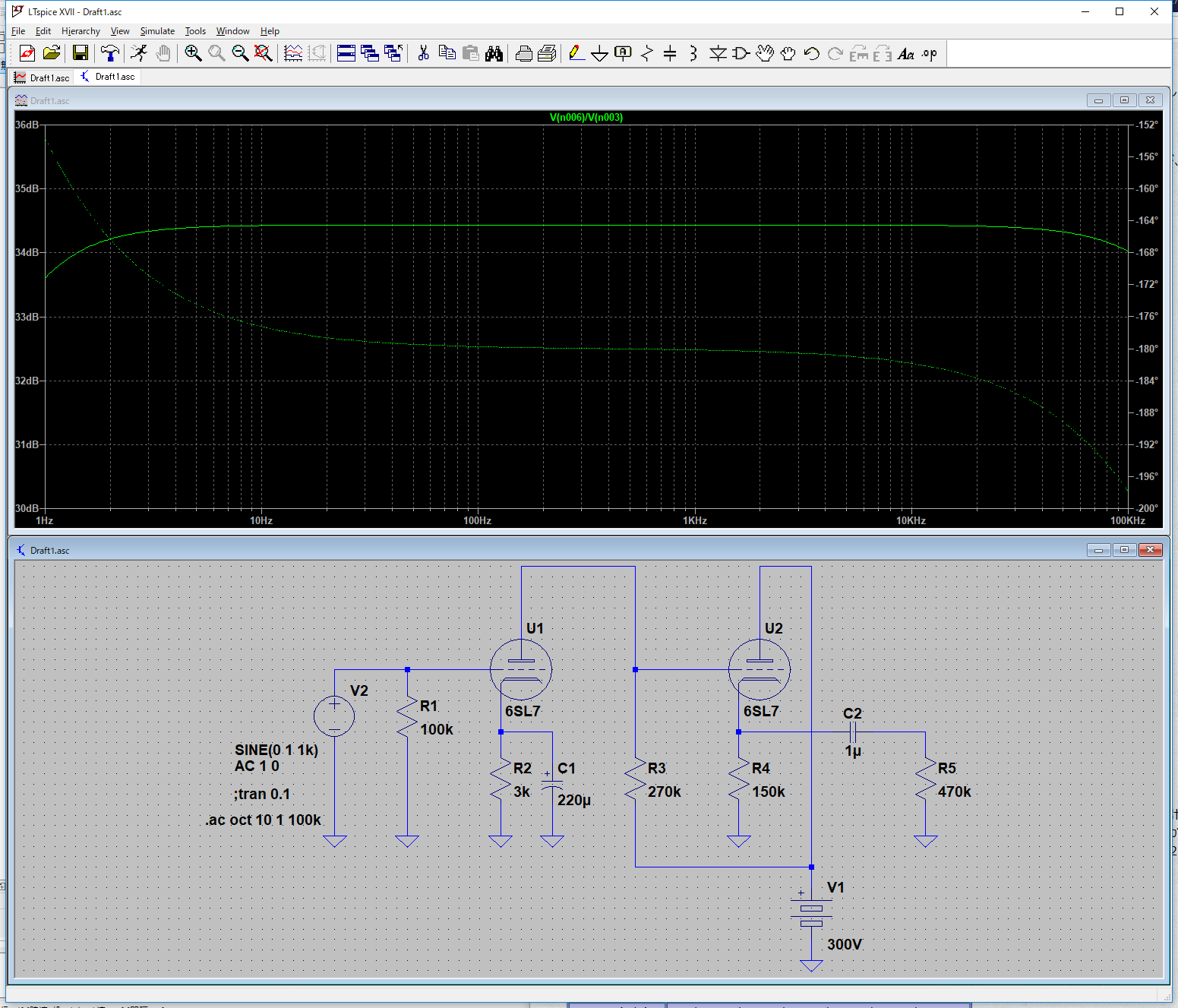

前段は 6SL7 増幅 + 6SL7 カソードフォロワでいいかなと思い1回目の回路を引いてみます。

抵抗値は、適当です。初段バイアス 1.6V前後。次段バイアス 2V 程度(カソード電圧は 140-150Vあたり)になりました。実際に配線するときは、カソードフォロワ側のヒーターはバイアス必要となります。シミュレーションの結果増幅度は 34dB(50倍)位。携帯機器からの小出力な機器では 46 のバイアス -33V 中心にフルスイングさせるには微妙な感じですがライン出力ありの CD プレーヤーなどは十分かなというところ。46 も増幅度あるので、ここはこんなもんでいいかな?ひとまず仮確定です。

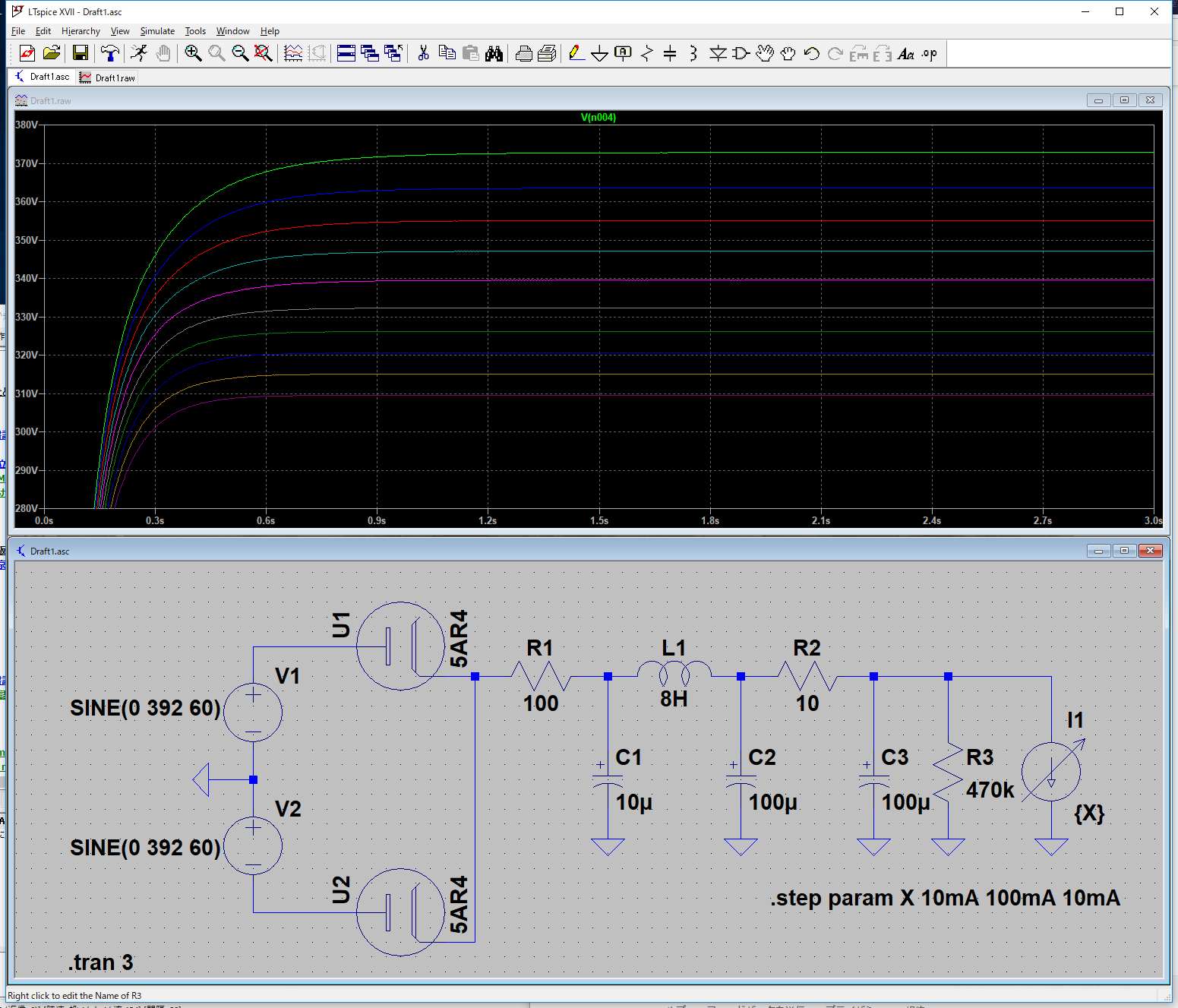

次は電源ですが、買った電源トランスの2次巻き線の最小電圧が 280V からです。これを整流して得られる電圧がいくらくらいなるか LTSpice で見てみます。

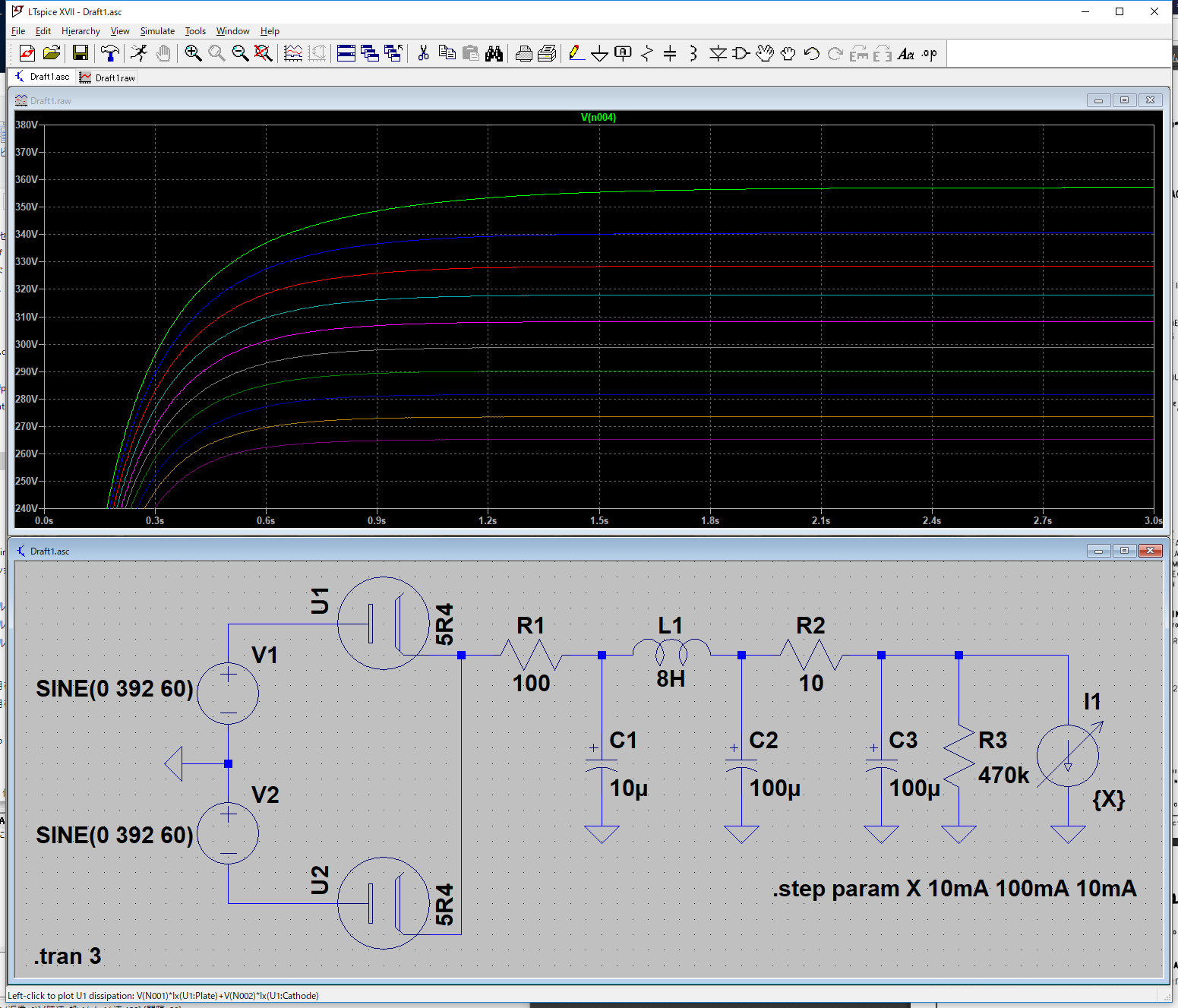

手持ちの整流管は傍熱管 GZ34、直熱管 5R4GY(B) で、LTSpice では、10mA から 100mA まで 10mA ステップで負荷を変動させたときの出力電圧グラフを見て検討します。

GZ34 は高率が良くドロップ電圧も引くく50mA としたときの電圧は約340V になりました。

5R4 モデルで計算したとき 50mA 負荷でおよそ 310V の電圧となりました。前段、終段とも 300V も要らないので、ドロッパ抵抗の発熱を控えめに出来る直熱整流管を使用する方向にしたいと思います。

次の記事以降でばらばらに検討した回路をくっつけたいと思います。

MUSES8832 + ダイヤモンドバッファアンプですが、前回の生地では基板製造をお願いするところまで進捗しました。基板が届いて一回目のテストでは、基板にミスがあってボリュームを右に回すと音量が下がるというミスがありました。再度基板製造を依頼し必要な機能確認を実施中です。

出力カップリングコンデンサ 470μF 使用時の周波数特性です。アンプのゲインは 6dB(2倍) で 20Hz – 300kHz です。

歪率は -3dBV 1VPeakあたりまで。

頒布開始できるよう組み立て説明書・穴あけテンプレートなど資料の準備や、電池持ち時間の目安を測定したりしています。6月中旬以降頒布開始できたらいいなと思っています。初回は9セットです。

日本橋に立ち寄った際 Si5351 クロックモジュールを見つけました。i2c で設定してやれば任意の周波数のクロックが出せるモジュールです。

使うたびに配線してプログラムするのも面倒な感じでしたので、ジャンクボックスにあったタッチ液晶と Arduino UNO を使ってコントローラーを作成してみました。

使用したモジュール

Arduino UNO

https://www.adafruit.com/product/1651 2.8″ TFT Touch Shield for Arduino with Resistive Touch Screen

https://www.adafruit.com/product/2045 Adafruit Si5351A Clock Generator Breakout Board – 8KHz to 160MHz

https://www.switch-science.com/catalog/991/ Arduino用バニラシールド基板ver.2(青)

スケッチコンパイルに必要なライブラリ

https://github.com/etherkit/Si5351Arduino Si5351 Library for Arduino

https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341 Adafruit ILI9341 Arduino Library

https://github.com/adafruit/Adafruit_STMPE610 Arduino library for STMPE610/811 resistive touch screen controllers

https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library Adafruit GFX Library

arduino ide の library フォルダに入れて、arduino ide を起動すれば利用可能となります。

配線自体は、クロックモジュールに i2c の SDA,SCK,電源をつけるだけなので速攻でおわり。組み立ては最初の写真にあるように基板を重ねるだけという簡単なものです。

操作は、周波数を入れて C0 C1 C2 のボタンを押すと CLK0 CLK1 CLK2 に周波数が設定されて出力されます。上の周波数表示のところを押すと出力の Enable / Disable が切り替わりるというシンプルな形になりました。

周波数変更や出力の Enable/Disable を変えると状態をEEPROMに保存するので、次回起動時は以前の状態が復元されます。

https://github.com/ngc6589/Si5351ClockContoller に Arduino のソースをあげておきました。

お安い周波数カウンターです。

PIC マイコンで測るらしいのですが、ある周波数以上は MB506 プリスケーラ(懐かしい名前ですな)で64分周して最高 2.4GHz まで測れるらしいです。

まぁ、2000円もしないカウンタに期待してもいけないのですが、一応簡単な動作確認をするべく DC ジャックを探してきてはんだ付け。基板に 7805 の三端子レギュレータが入っているので9Vの AC アダプタで動かしました。

GPS 10MHz 基準信号装置など持っていません。アンテナアナライザの発信周波数で簡易調整。ひとまず 10MHz を合わせて 180MHz を出したところちゃんと表示しました。

adafruit の Si5351A クロックモジュールで、10MHz / 150MHz を出してみた時の測定値は写真のとおり。ズレはありますが、まぁ、誤差の範囲ですかね。問題ないかと思います。

ハンディトランシーバーでもあれば 433MHz帯カウントするか試せそうですが、残念ながらもっていないので動作確認はここまでです。Aliexpress でたくさん類似品(どれがオリジナルかわからない)がありますが動くと思います。

Apple II クローンのリペアを少しづつやっていきたいと思います。

・家庭用テレビのコンポジット入力は画面表示可能(画面の水平位置のずれはあるけど表示できてる)

・スキャンコンバータではコンポジット信号認識できない

という症状がでているため、ちょっと信号見てみるかと準備。

電源投入して、プロンプトのカーソルが点滅してるだけの状態で水平と垂直同期の信号を観察。オシロの描画がモワっとなっていました。映像出力は手前のロジック回路から出力された信号を抵抗で合成して、エミッタフォロワを通して出力する回路です。5V の電源にスイッチングノイズなど乗っているとこういう表示結果となってしまうかも知れません。つことで、やっぱ避けて通れない電源チェックへ。

電源ユニットをばらして、目視確認では目立った焼けや膨らんだコンデンサはなし。ケミコンの容量抜けくらいしかない状態。ということで 5V の測定

電源の端子部分で測ってこの状態でした。安定稼働のためには手を打つ必要ありです。バラしてコンデンサ貼り換えは地味にめんどくさいので、何か適当な電源が無いか捜索開始。

必要な電源仕様は以下のとおり

+5V 4.0A

-5V 0.25A

+12V 1.0A

-12V 0.25A

最初思いついたのは組立 PC に使う ATX 電源です。なんといってもどこでも買えるし出力も大きい。ただし、-5V の出力が無いので追加の工作が必要なのと、大きさが合わないのでケースに入らないことが判明。諦めてスイッチング電源を探すことになりました。

国内ショップで入手しやすいスイッチング電源は TDKラムダ、コーセル、サンケンあたりですが、カバー付き・端子台タイプだと 3 出力となって 4 出力タイプがなかなか見つからない。国内ショップは諦めて海外ショップでも探します。 Mouser で検索してもそれっぽいのが引っ掛からず、最後に Digikey で 4 出力タイプをみつけました。85W と 100W とありましたが、電源本体の大きさは今より一回り小さくなります。どちらもお値段も5000円以下と ATX 電源よりもお安い感じでしたので、100W タイプをポチっとなしました。

Digikey お買い物が水曜日の夜だったので、金曜日通関いければ速攻で宅配業者委託するよう依頼して土曜日入手できる可能性はあります。が、最悪月曜配達の予定となります。

電源来るまでの間は基板の掃除をしようと、土ぼこりを少しづつ拭っていったところです。残っている部分はありますが、だいぶキレイになってきました。

DIP の足が真っ黒に酸化しているのもありますが、これもおいおい IC のピンをこすって磨きたいと思います。

メインボードの汚れがマシになったので、クリーナーとブラシ掛けで残りの掃除をしたいと思います。

細かい経緯は省きますが、ハードオフにジャンクで持っていかれる予定の Apple II Plus コンパチマシンを引き取ってまいりました。

ケースもそれっぽいケースに入っています。ロゴもそれっぽいのが貼ってあります。

ケースの蓋を取って基板を見たところです。電源とメインボードとフロッピーインタフェースの基板が見えます。4116 の DRAM が 3 列入っているので 48k システムでした。

電源スイッチがこわれているので、コンセントの抜き差しで電源は ON/OFF します。Apple II の映像出力はNTSCコンポジット出力ですが、ftpサイトや掲示板を見ると仕様に近しい信号が出るらしいです。アマゾンでコンポジット → HDMI アップスキャンコンバーターが 2000円ほどであったので購入し本体+コンバータ+液晶モニタ構成としようしたところ、スキャンコンバーターから「信号ありません」の悲しいメッセージ。ケーブルをテレビにつなぎ変えて、基板上の出力調整の半固定抵抗をまわしてぎりぎり映るところまできた状態。

テレビのほうが頑張って表示したる! みたいな状態。電源電圧からチェックしていかないといけませんが、クロックタイミングが微妙な感じです。ついでに、ギャラクシアンは画面にゴミもでるので、安定稼働状態からはランク下がってる状態。まぁ 30年以上前に販売された組み立てキットを組んだブツなので、このへんはやむを得ないというとこですかね。

ということで、掃除セットを買ってまいりました。

・電源電圧のチェック、リップルの具合確認

・クロック周波数確認

・コンポジット出力のRCA 端子を接点ブライトで綺麗にする。

・基板のホコリ除去(IC抜き差し)

・拡張カードスロットにリレークリーナー吹いて清掃

・目視でわかるハンダ割れなどは都度手当

・キーボードの文字入力チェック

は直近で実施してみたいところです。

・フロッピードライブの掃除

・ICソケット、IC の足磨き(するか未定)

・カセットテープ用 3.5mmジャックの掃除方法は検討する

は、動いてしまえばええかなレベルの優先度

花粉症がつらい時期なので、この手の掃除は余裕あるときにする予定。この記事が更新されなくなったときは、壊してしまいよったな。と思ってください Hi